川村香緒里

子供のころからずっと、絵(漫画)を描いたり文章を書いたり写真を撮ったりしながら、いつもなにかを発信してきました。

それが誰かの視点や気持ちを変えるスイッチになったらいい、と思いつつ、これからも言葉と絵や写真で表現していけたらと思っています。

12.10.2025

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

いつでも私は道の最端に立っている

都心に出ることが以前よりぐっと減ってしまったけれど、先日久しぶりに表参道に行った。

見たかった銅版画家さんの展示が、骨董通り沿いのアンティークショップで開催されているということで、出かけていったのだ。

以前、骨董通りから住宅街に入ったところのマンションにあるイタリア語学校に通っていたことがある。それももう随分昔のことになってしまった。

変わらないお店もあるようだけど、この辺りも変わったよなぁと思いながら歩いていて、ふと、その学校に通っていたのが1994年から1995年あたりだと思い出した。

ということは、今からちょうど30年・・・。

そう思ったら、なんだか呆然としてしまった。

習った先生も、同じクラスだった人たち(実は顔も名前も覚えていない)も、あの頃の自分の周りにあった世界は今はどこにもないんだと思ったら、今の自分の周りがスカスカしているようで、少し寂しい気持ちがした。

語学学校だけではなく、イタリア好きとして出会った多くの人たちも、今はほとんど会うこともない。

もちろん一部の人たちとはまだやり取りはあるけれど、昔の一時期のような密な繋がりは無い。

そうやって、いろいろな環境や繋がりをいくつか経て今に至っているわけだけど、それぞれがもうだいぶ人生の後ろに遠のいてしまった。

つい数年前はそんな感じでもなく、20年前というのはつい最近のことに感じるものなんだな、と思っていた。

さまざまな経験も、意外と昨日のことのように覚えていたりしたものだけど。

それがここのところ、急に遠のいてしまったように感じるのはなぜだろう。

それだけ歳を重ねてしまったということなのだろうか。

ただ、こんなふうに時の流れの感覚を感じるのも、若いうちには決してわからなかったことなのだ。

身体のいろんなところに不具合が出たりして、メンテナンスも必要だし、急に自分がすごく古い人間になってしまった気がすることもある。

でもそれは、これまでの自分と比較するからであって、これからの自分は常に未知の領域だ。

自分だけではない。多くの人はまだ気づいていないのかもしれないが、社会も地球全体も加速度的に変化しているらしい。

そんな時代を生きていく上でまず大切なのは、これまでの自分をまるっと褒めてやることではないか。

最近私はよく、ここまで歩いてきた自分に労いの言葉をかけている。

よくここまで生きてきたねえ。よく頑張ってきた。えらいえらい。

「頑張った」というのは、一生懸命やって成功した、ということではない。

何も動けず、何もできなかった自分に向けてもそう思う。

動けないということは怠けていたのではなく、どうしていいかわからず頭でぐるぐる考えたり、心を整えるために静かにしていたり、罪悪感やいろんな感情と戦っていたのだ。

そんな状況を耐えていた自分をこそ労わりたいと思う。

人生を見渡していると、高村光太郎の「道程」を思い出す。

**

どこかに通じている大道を

僕は歩いているのじゃない

僕の前に道はない

僕の後ろに道は出来る

道は僕のふみしだいて来た足あとだ

だから

道の最端にいつでも僕は立っている

何という曲がりくねり

迷い まよった道だろう

自堕落に消え 滅びかけたあの道

絶望に閉じ込められたあの道

幼い苦悩に もみつぶされたあの道

ふり返ってみると

自分の道は 戦慄に値する

支離滅裂な

また むざんなこの光景を見て

誰がこれを

生命の道と信ずるだろう

それだのに

やっぱり これが生命に導く道だった

そして僕は ここまで来てしまった

このさんたんたる自分の道を見て

僕は 自然の広大ないつくしみに涙を流すのだ

**

高村光太郎の「道程」は学校で習うけれど、教科書に載っているのは最後のほんの数行だ。

全文はもっとずっと長くて、これは最初の部分。

初めて全文を読んだのは数年前で、その力強い言葉に泣けてしかたなかった。

自分の人生は戦慄に値するものでも無残でもなかったけれど、多少支離滅裂なところはあったかもしれないなぁ。

いずれにしても、今が最端だ。

ここから始めていくしかない。

9.10.2025

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

医食同源

最近、食べ物に対する意識が変わってきている。

昔、食事について指導されたことがあり、「肉はあなたの体に合わないので、魚や野菜を中心に、鶏肉ならたまに食べてもよい、調味料は質の良いものを」といったアドバイスをされた。

食べ物を酸性とアルカリ性に分けて、身体が酸性に偏りすぎないようにという本も勧められた。

肉や甘いもの(砂糖)は酸性で、世間的に美味しいとされるものはほとんど酸性寄りだった気がする。

もともとお肉はガッツリ食べない。

食べても鶏肉が主という感じだったし、シーフードのほうが好き。

そしてなるべく消化の良いものを食べてきたつもりだった。

けれども勧められた本には、乳製品も控えろだとかこまごまとした制約が書かれていて、読んでいたらげんなりしてしまった。

一時期は頑張ってみたこともあるが、家族と住んでいると尚更大変で、

今となっては、塩や味噌などの調味料をできる範囲でいいものを選ぶ程度で、鶏肉が一番多いが他のお肉も適度に食べる、という具合になっている。

しかし、もともと虚弱的な体質が歳を重ねていよいよ弱くなってきたように感じて、このままではいけないと体質改善をしようと思い立った。

そんなわけで、たまたま見かけた、東洋医学をベースに食事に気をつける体質改善の講座を受講している。

医食同源という言葉をあまり信じていなかったかもしれない。

油っこいものは消化が悪いから控えようとか、野菜が足りないからもっと食べた方がいいだろうとか、ざっくりとしたイメージで食べるものを選んできた。

そもそも最近のF1種という野菜は栄養がちゃんとあるのかどうかもよくわからないし、

栄養素の話を聞いても、どこかでピンときていなかったのだ。

でもあらためて、人の体質とそれに合う食材のことを学び始めたら、ひとつひとつの食物の働きを意識できるようになってきた。

「白い食材は肺にいい」といった東洋医学的なことも、以前からすこしは知っている。

でもたとえば、にんじんは目のトラブルに良くて、胃腸を健やかにし、咳を止めて痰を取り除く、なんて知らなかった。

即効性はないにしても、「疲れ目が酷いからにんじんを食べよう」なんて、ご飯を作る時に考えられるって、よいではないか。

そして、人間にとって一番大事なのは、消化する力なのだと知った。

当たり前のことなのだけど、消化吸収したものが全身に廻る。

東洋医学では、口にしたものだけでなく、五感でふれたもの、聞いた会話や目で見たものなど、全てを消化して生きていると考える。

私はこれまで、胃腸の調子が悪い時は、胃腸だけの問題だと切り離して考えていたのだけど、消化することって生きることだったのだなあと、この歳になってしみじみ思っている。

脾(=ひ 消化器系)の弱りにいいものは何かといえば甘味なのだけど、そのなかには白米も入っている。

ご飯の効能なんて腹持ちがいいくらいしか考えていなくて、炭水化物を減らそうとする人もいるくらいなのに、消化器官を助けるとは思ってもみなかった。

食べ物についての新しい視点を得て、気づけば以前より食材と向き合って、切り方も少し丁寧になっている。

それでも相変わらず、調子の良くない時にもつい砂糖系の甘いものを口にしたりして、今までの習慣が変えられていないから、体質もなかなか改善されていない。

まあ、できることから少しづつ、だ。

写真は、カボチャとくるみを入れてセイロで蒸した米粉の蒸しパンと、ナツメを入れた紅茶。

蒸しパンは砂糖も入るけれど、うす甘い程度。

カボチャもナツメも、甘味が脾を助けるという。

そして紅茶は体を温める。毎日暑いけれど、冷房と冷たい飲み物食べ物で胃腸が冷えて、夏バテしている人が多いそう。

夏に体を冷やしすぎると秋に体調を崩すそうだから、冷たいものを摂るときは、薬味だとか、食べた後に白湯を飲むなどして、冷え過ぎないようにするのがいいようだ。

なんにしても、もう少し身体が緩む秋が恋しい。

4.12.2025

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

桜の季節にソロ活について思う

いまこれを書いて(打って)いるのは、桜がだいぶ咲き始めたころ。

ちらっと開いたものが見えたと思ったら、少しの間にうわーっと咲き出した。

京都も咲いているだろうなぁと、半月前に旅した場所を思ってみる。

最近よく「ソロ活」という言葉や「50代でひとり旅」のような文字を見たり聞いたりする。

私にとってひとりでどこかに出かけることは、特別でもなんでもない。

旅自体最近はあまり出ないが、ひとり旅もけっこう年季が入っていると思う。

だから、「ひとり旅」が特別なことのように取り上げられているのが不思議だ。

先日も仕事場で、ひとりで行動することについて話題になった。

ある女性は、ひとりでどんどん出かけていくし、焼き肉もひとりで入れると思う、と言った。

もうひとりの女性は、チェーンのコーヒーショップくらいはなんとか入れるが、ほとんどご主人と行動するという。

そういえば学校時代の友人のひとりも、どこに行くにも常に彼氏と行動を共にしていたと思い出す。

ひとりでも行動できる人間と、いつも誰かと一緒にいようとする人間と、なんとなくどちらかに分かれるのだろうか。

もちろん、どちらの時間も大事だという人も多いだろうけれど。

いまだに思い出す高校時代の経験がある。

私は学校から家に帰るため、ひとりで電車に乗ろうとしていた。

そこへ同じクラスの、特に親しくもない女子の一人がやってきて、「一緒に帰ろう」という。

まあ別に構わないから一緒に電車に乗ったのだけど、

彼女は「ああよかった、一緒に帰る人がいて」と言った。

私はそれを聞いて、「ひとりで帰れないのだろうか??」とごくシンプルに驚いてしまった。

「別に構わない」と書いたけれども、実際は特に話の合う人ではないクラスメートと一緒に帰るのだったら、ひとりで帰りたい。そのほうが気楽だ。

こう書くとすごくドライのようだけれど、

よく知らない人とでも、波長が合う感じだとか、興味が似ているだとか、そういう人との交流は喜んでしたい。

けれど、ひとりでいられないから誰でもいいので一緒にいたい、というのはあり得ない。

私の場合は、ひとりで動くときと、誰かと動くときとでは目的が違う。

誰かと一緒のときは、一緒に時間を共有することが大事になる。

ひとりで動くときは、自分の興味や自分自身を満たすことが第一目的なのだ。

ひとりで動く人というのはアグレッシブな感じに見えることもあるかもしれないが、必ずしもそうではない。

センシティブだからひとりでいることが大事、という人間もいる。

私の場合、若いころは特に、友達や仲間と会いたくて楽しみにしていたのに、前日になると気が重くなったり、当日具合が悪くなったりすることがあった。

今でいう過敏性腸症候群のように、お腹が痛くなることもあったから、そのせいかと思っていたのだけど(当時はそんな病名は無かった)、

そういう状態になること自体、繊細な体質なんだなと、あとあと気がついた。

つい最近もThreadsで、人と会うこと、ひとりでいることについてのHSPの人の投稿をたまたま見かけて、「あれ、私ってもしかしてHSPなのか??」と思った。

HSPとは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略で、生まれつき感受性が高く、感情や五感の刺激に敏感に反応する気質を持っているため、疲れやすいという特徴があるらしい。

その言葉も知っていて、そのケもあるだろうとなんとなく思っていたけれど、特に調べて自分をそう定義する気はおきずに今まできてしまった。

でも、Threadsの投稿を読んでいたら、自分だけかと思っていたパターンが、他の多くの人にもあるのかと思って、ちょっと驚いた。

特性だとか、病名だとかを自分のアイデンティティーにしてしまうと、逆にずっとその状態に縛られることになる。

だからそうはしないけれど、ひとりで行動するのが気楽で好きだと思うのは、そういった特性を持っていることも理由の一つだと認識すると、より自分を大切にしようと思える。

そう認識したうえで、自分が心地のよい範囲で、もっと人との関わりを楽しみたいとも思うのだった。

そういえば、私がひとりでカフェに入ったりするのが好きなのは、

そういった場所でインスピレーションを受け取ったりすることが得意だからということもある。

以前、同僚のひとりが「ひとりでカフェに入っても、すぐ飲み終わっちゃて、することない」と言っていたのを聞いて、

カフェに入って、単にお茶飲んで終わりなのかな??・・と不思議に思った。

私にとってカフェは、考え事をしたり、アイデアを出したり、インスピレーションを受け取ったり、なんならスケッチもしちゃう場所である。

人によって、時間と場所の使い方はいろいろだなぁ、と思ってしまう。

お花が咲く季節が始ったので、春らしいメニューのあるカフェでも行ってみたい。

京都で日本茶により興味が湧いたから、東京の日本茶カフェにも行ってみたいと思っているところだ。

2.8.2025

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

動きだす季節

先日仕事を終えて外に出ると、薄暗くなった空にまだほんのりと青色が残っていた。

朝、外が明るくなるのも早くなってきた気がする。

寒い2月とはいえ、もう春が始っている。

ベランダのプランターのクロッカスとムスカリ、ミニ水仙の細い葉っぱはすでに12月から少しずつ出はじめている。

冬は、春の準備季節でもあるのだ。

日向の温かさ、明るさを感じると、これからくる春を想ってちょっとワクワクっとする。

一眼レフを片手に花を追いかけて出かけていた頃の感覚を思い出す。

1月はもう蝋梅が咲いて、きっといい匂いを振りまいていたはずだ。

これから梅もいい香りだ。

梅林のような場所では、酔っ払ってしまいそうなほど。

以前勤めていた大学のキャンパスには梅の木が何本かあって、

離れたところを歩いていてもふと香るので、「あ、梅、咲いてたんだ」とわかる。

自然のある場所に出かけていけば、カタクリやキクザキイチゲ、ニリンソウなど小さい花々に出会える季節でもある。

そして、椿。

椿といえば、昔は赤いイメージだった。

今は本当にいろいろな種類があって、自分が知らなかっただけなのか、種類がいろいろと増えたのか。

子供のころは、「散るときに首がボトっと落ちるようで不吉」といわれていた椿も、今はすっかり自分の中でイメージが変わってしまった。

挙げればきりがないほどいろいろな花々が咲く季節に、時期や場所を調べてはよく出かけていった。

ただ花を見るだけでもいいけれど、ファインダーを通して見るとまた違う世界がひろがる。

それがとても好きだった。

写真を撮るのが好きだったのは事実。

でもそれはたぶん、「大義名分」でもあった。

ただ遊ぶ、ただ楽しむことが、若いころから苦手なのだ。

どうしてなのか、罪悪感さえ抱くかもしれない。

「収穫」や「成果」があれば、費やした時間は無駄ではなかったと思えるのだろうか。

だから、仕方がない。なにかしらテーマや目的を掲げる。

「写真を撮る」ということは、とても便利なテーマだった。

実際、撮ったものを見返すのも楽しい作業だった。

フィルム時代は、結果を見るまでに数日かかる。

手元にやってきて、がっかりしたり、喜んだり。

フィルム1本36カットのうち、1枚でも2枚でも気に入った写真があれば大満足だった。

デジタルカメラに代えてからは、撮影直後にカフェに入って、大抵カプチーノを飲みながら撮ったものを確認するのが至福の時間だった。

目的はなんであれ、そうして撮りためた写真は失敗したものでさえ、私の財産ともいえるものになった。

大げさだけれど、自分はこうやって行動して生きていたんだなと振り返って思える。

何年も続けた植物撮影は、数年前からほとんど行かなくなった。

すでにコロナの前からだったと思う。

一眼レフも気が向いたときしか取り出さないから、「フォトグラファー」という肩書はここ「Stay Salty」でしか掲げていない。

それでも最近、日差しが春めいてきたのを見て、

なんだか気持ちがそわそわしている。

これから、あんな風景やこんな情景が拡がっていくんだな、とイメージできる。

ひさしぶりに、重たい一眼レフをバッグに入れて、出かけてみようかな、と思う自分がいる。

12.5.2024

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

すべてのことには時がある

またこの季節がやってきた。

クリスマスに向かう時期、アドベント。

ついこの前までクーラーを使っていたのに、秋をすっ飛ばして冬になってしまったような感覚。

秋薔薇って咲いたっけ? コスモスは?

植物の写真を撮り続けていたときは、花の移り変わりでいつも季節を感じていた。

それがだんだん咲く時期がずれてきて、季節の感覚がわからなくなってきた。

そうこうしているうちに日が短くなり、あっというまに冬になる。

クリスマスの時期は雰囲気を楽しみたいタチなのに、アドベントもすぐに終わってしまいそうで、なんだか焦る。

シュトレン買おうかなあ、どこのが美味しいんだろう、いやそれよりやっぱりイタリアのパネットーネかな、クグロフもいいなぁ・・・などと考えていることが楽しくて、考えるだけで結局買い損ねて、特にこだわりもなさそうな商品など買ってしまう。

そんなクリスマス商戦にあえて自分から巻き込まれて楽しもうとしている反面、最近キリスト教について、ものすごく気になるのである。

いや最近というか、西洋史専攻だからヨーロッパの歴史とキリスト教は切り離せないわけだし、カトリックの聖地に3ヶ月住んだこともあるし、聖堂にいるのも好きだし、教会の売店もなぜか大好きだから、もともとなのだけど・・・。

キリスト教という宗教が長い時の流れのなかで、途方もなく広がっていったのは一体なぜなのだろう、そこに何を見たのだろうと、今さらながら思いを馳せてしまうのだ。

人間は何を信じて、何を信じようとしてきたのか・・というところに興味があるのかもしれない。

目に見えない何かを求めたり、すがったり、祈ったりといったことを人間は古代からやってきた。それがキリスト教に取って変わられていったその力はどこからくるのだろう。

一部は暴力的なものだったにしても、いまだに残り続けているということは、人の心に響くなにかがあるはずなのだ。

東京の四谷の交差点の角に、サンパウロ社の建物がある。

修道会が運営していて、出版やキリスト教製品の販売などをしているようだ。

そのビルに大きな看板がかかっていて、聖書の言葉が書かれている。

先日交差点で信号待ちしていて、その看板が目に入った。

「何事にも時があり 天の下の出来事にはすべて定められた時がある。」

訳がいろいろあるようなので、書かれていた訳はこれではないかもしれないけれど、旧約聖書の「コヘレトの言葉」からの引用だったと思う。

信号が変わって、歩きながらその言葉を見た瞬間、思わず込み上げてきてしまった。

それは、起こるときには起こる、動くときには動く・・という意味として私の意識のなかに入ってきた。

ジタバタしてもしなくても、出来事は起こるときには起こる。

その出来事がいいことか、悪いことかはわからないけれど、物事にはいろいろな面があり、タイミングは完璧なのだ。

なんとなく焦りのようなものを感じていた私には、そのように受け取れた。

あとで少し調べてみて、その説明も教会によって少し異なる感じがした。

聖書の正確な意味は知らなくても、目に入る言葉を使って必要なメッセージが送(贈)られてくることがある。

キリスト教の神様はいなくても、私のなかにもちゃんと目に見えないサポート役がいるようだ。

聖書の中にはクリスチャンではない私のような人間にも役に立つ言葉がたくさんあるのだと思う。

なにせ世界最大のベストセラー本。そう思って読んでみようとしてきたけれど、なかなか最初から読めるものでもない。

歴史を見れば、宗教批判をしたくなることも多い。

神の名のもとにどれだけの血が流されてきたのかと、そもそも神の教えは「愛」ではなかったのか?と思うと、

結局、教えなど誰も本当に理解してはいず、しょせん人間は自分の煩悩を満たすために神の教えを勝手に解釈して利用しているだけではないのかと、腹立たしい思いさえ湧いてくる。

そして、なにかをつい批判してしまいそうになるときも、聖書の言葉が飛んでくる。

「人をさばくな。自分がさばかれないためである」

「なぜ兄弟の目にあるちりを見ながら、自分の目にある梁(はり)を認めないのか・・・(中略)偽善者よ、まず自分の目から梁を取りのけるがよい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からちりを取りのけることができるだろう」と。(マタイによる福音書7:1-5)

キリスト教にはさまざまな面があるけれど、この時期はクリスマスのイメージがくれる祝福やあたたかさを自分のなかに取り入れたいと思う。

そして、聖書についてもまたすこし読んでみようか、と思ったりもする。

すべての出来事には時がある。

聖書を読むには、アドベントはぴったりの季節なのだ。

9.10.2024

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

もっと私に・・・させてあげたい

なぜだかわからないけれど最近、もっと自分にいい思いをさせてあげたいなぁ、という気持ちが湧いてきている。

「させてあげたい」という、自分を客観視して愛おしむような気持ちというのか。

これは初めての感覚だ。

生前の母に、似たような気持ちを持っていたことを思い出す。

ずっと家族優先で自分を後回しにしてきたであろう母に、

もっと楽しい思い、いい思いをして欲しいなと思っていた。

それがなぜか先日、自分に対してふとそんな感情が湧き上がった。

もっと自分を大切にする、とか

自分を愛する、とか

そういったことが大事だと、知識としては知っていて

どんな自分でもまずは肯定したり、気持ちを尊重したりと、

できることをやってきたつもりではあった。

でも今回は、すこし離れたところから自分を見るような感じで、

「もっといい思いをさせてあげたいな」

と思ったのだ。

その思いのなかには、それなりに長いこと人生を歩いてきたところで

「もう十分じゃないか」という思いも入っているように感じる。

ほんとうの気持ちや欲求を抑えているのは、もう十分じゃないかと。

ずっと、ただ楽しむということが苦手だった。

何かをするには意味や意義がないといけないと思っていて、

心の底から楽しむということを自分に許してこなかったのだと思う。

なぜだか自分はそういうことをしてはいけないような、

もしかすると罪悪感すら感じていたかもしれない。

この「許さない」という感覚があることも自覚がなくて、

「私はいいの、別に興味がないから」と思って、いや、思い込もうとしていたのだ。

自分には安いところ、安い物でいいと思っていて、

それはまさに、自己価値感が低いということだった。

今でも覚えているのは、学生時代の誕生日に親からバッグを買ってもらうことになって、自分で選んでくることになった時のこと。

自分が着ている服にいいバッグは似合わない感じがして、安売りのワゴンにあるものを買ったのだ。

誕生日プレゼントなのに?!

それが自分には合っていると納得して、親にもそう話したのだけど、

たぶん本当は自分でもガッカリしていたのだと思う、

いまだに覚えているくらいだから。

その後、心の仕組みのことをすこしづつ知るようになって、

自己無価値感とか自己否定ということを知った。

決して裕福な家庭ではなかったけれど、恵まれている環境ではあったと思う。

それなのに、さまざまな理由で自己価値が低いという状況を自分に作っていた。

現状とは関係なく、自分の世界は自分の思考、思い込みで出来ているのだ。

最近よく見ているYoutubeの動画は、わりとハイクラスな感じのライフスタイルをしている女性のvlogだ。

パリを旅する動画を見たのが最初で、素敵なホテルに泊まって、おしゃれなブランドやビンテージのお店で買い物をしたり、センスのいいスイーツやパンのお店に行ったり、レストランで美味しそうなものを食べたり・・といった、かつての自分とは違う、ちょっとリッチな旅をしている。

動画に出てくるのは、美しいもの、素敵なものばかり。

そういう風に作っているというより、実際の生活がそうなのだろう。

自分が素敵だと思うものを思いきり楽しむという姿勢は、

長年抑えてきたものを解放しようとしている私にとって、とても刺激になる。

以前は見なかったそういう動画を見ていること自体が変化だ。

そして、思った。

私にももっと、いい思いをさせてあげよう。

どうせこの世は遊び場なのだから、もっと楽しもう。

魂は永遠に続くけど、人生は永遠ではない。

残りをどう使うかは、自分に任されている。

もっと、どんどん自由に。

そう決めるのは、自分しかいないのだ。

7.1.2024

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

ふたたび絵を描く

2024年も、もう半分過ぎてしまった。早い・・・。

数年前から私は、夏休みの終わりにまだ宿題が残っている子供ような気分になっている。

本当にやりたいことをやり切らずに、先延ばしにしてきてしまったのではなかろうか、と。

2022年のStay Saltyに、水彩イラストレーターのあべまりえさんのオンデマンド講座を受講したことを書いた。

「初めての時短スケッチ」という講座で、先に本が出版されていて、のちに関西のカルチャーセンターがネット上で動画を見ながら学べる講座を開いてくれたのだった。

関西にアトリエがある方なので、関東在住の私としては願ってもない講座。

説明を聞きながら描く手元を見られるなんて、百聞は一見に如かずだ。

最初の講座は「カフェ編1」「カフェ編2」で、

翌年の春には「お庭で時短スケッチ」、

そしてこの春は「旅の時短スケッチ」を受講している。

「時短スケッチ」とは、耐水性のペンで線画を描いたあと、水彩絵の具でささっと色を塗るという描き方。これを短めの時間でさくっと描くことを練習する。

単に短い時間で描くスケッチという意味ではなく、

すべては描き込まない、色を塗りきらない、モチーフに何を選んで描くか描かないか、

短い時間で絵作りを意識して、描けるレベルまで落とし込むという工程がある。

実のところ、私はそこまで厳密にやっていなくて、時間もけっこうかけたりするし、

課題以外の、自分が描きたくて描くものは、塗りたい部分をきっちり塗ったりすることもある。

けれども、描く工程がわかっただけで、上手い下手はともかく、

こんなにも「描ける意識」になるものなのか、と自分で感心している。

学生時代に友人らと描いていたのは、絵画ではなく漫画だったから

Gペンや丸ペンといった付けペンに墨汁をつけて描いていた。

だから線画にはとても馴染みがあって、ペンでスケッチすることは懐かしい感覚すらあった。

いっぽう、透明水彩絵の具は学校の美術の時間で使っていたが、

振り返ってみれば、正しい使い方というものを教わった記憶がない。

あらためてやってみると、どのくらいの量の絵具をどのくらいの水で溶けばいいものか、基本的なことすらわかっていない。

美術の授業の終わりには、その都度パレットの絵の具を洗い流していた記憶があるので、出した絵の具をそのままにしてまた使う、ということを考えもしなかった。

(ただし、出しっぱなしは絵の具が劣化するのでメーカーは推奨していないらしい)

そんな感じなので、透明水彩は子供のころから馴染みがあるはずなのに、

結局使い方は知らないに等しいということが、この歳になってわかって驚きだった。

水彩イラストや水彩画となると、スケッチと違い、

下描きを線で描いても絵の具でりんかく線を描くわけではない。

それはそれで素敵なのだけど、両方やってみて自分は線画が好きらしい、ということがあらためてわかった。

以前から銅版画も好きで、いつかやりたいと思いつつやっていないのだけど、

なぜ好きなのかといえば、銅版画は線画が多いからかもしれないと気がついた。

絵画の技法にはいろいろあるけれど、

やはり自分がしっくりくるものがあるものなのだと、

当たり前のことを興味深く感じている。

中学2年のとき、授業のクラブ活動(部活動ではない)で漫研に所属し、

文化祭で展示するために、模造紙2枚をつなげた大きな紙に「ベルサイユのばら」に出てくる「黒い騎士」を模写したことがある。

提出の前日くらいに、ほとんど徹夜で仕上げたのだけど、

なぜそんな直前になって描いたのかは覚えていない。

でもその徹夜をした一晩は、「没入する」ということはこんなにも楽しいものなのかと、あとあとまで強く印象に残る経験だった。

それからの私はおそらく、あの「没入感」をずっと求めている。

学校を卒業してからは、友人らとやっていた漫研もやめてしまい、

絵を描くことはいっさい無くなった。

社会人になってだいぶ経ってから、写真のほうへ進んだのは、

自分の好みの空気感のある写真に憧れたのと、

思うように撮れるかは別として、とりあえず「押せば写る」からだ。

絵に戻ってデッサンの基礎からやろう、なんて方向にいっていたら

表現することに挫けていたかもしれない。

でも本当は、いつもどこかで「絵が描ける人が羨ましい」と思っていた。

「線が歪んでも、失敗しても気にしなくていい」というスタンスの時短スケッチは、下描きなしでいきなりペンで描く。

地道な努力が苦手な私が、絵を描くことを再開するにはもってこいの手法だった。

写真を撮ることは、まあまあ向いていたのではないかと思うし、実際楽しかったのだが、

いま、イラストのようなものをちまちま描いていると

ひたすら好きで漫画を描いていたころを思い出す。

私の場合は、描いていれば幸せというだけではなく、

必ず「外に向って発信すること」が「好き」に含まれていた。

こうして文章を書くことも、読む人が一人でもいることを想定しての「好き」なのだ。

それは評価を求めてということより、ただ「何かを伝えたい」ということが根底にある。

今は自分のまわりにある日常的なもの、カフェのテーブルの上だったり、花だったり、旅の情景をスケッチしているけれど、

もうすこし自分なりの、独自のイメージのようなものもいずれ描けたらいいなあと思っている。

子供のように、ただ「好き」の感覚に突き動かされてその世界に没入することができたら、

中二病みたいだけど、それはきっとなにより幸せな時間だと思う。

*写真の絵の具チューブのカラーチャートは、「やさしい水彩の時間」(あべまりえ著)のチャートの作り方の図案を参考にしています。

また、スケッチの図柄は「時短スケッチ」講座の課題を含みます。

4.15.2024

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

光で描くことを教わった

昔お世話になった写真家の先生が2月の終わりに亡くなっていたと知ったのは、3月になってからだった。

今年はうるう年で、その方は2月29日が誕生日だったと思うので

「ああ、今年は先生の誕生日があるんだなあ」と思っていた。

ちょうど旅立たれたときだったのかもしれない。

写真家は、篠利幸氏。

イタリアが好きで、イタリアの写真を撮り続けていた人だ。

初めて篠先生の写真を目にしたのは、書店だったと思う。

旅やヨーロッパ関係の本が並んでいる棚の下に平積みにされていた『イタリア四季の旅』(田之倉稔著・東京書籍 1994年初版)、

その表紙の写真に目が釘付けになった。

赤い建物の出入り口の階段に、ちょこんと座っている金髪の男の子。

指さしながら、なにか本を読んでいる。

イタリアでよく見るグリーンのドア。

横には赤い自転車。

全体的にふんわりソフトフォーカスがかかった柔らかな写真。

それを見たとき、完璧な絵だ、と思った。

「光で描(えが)く」とはこういうことなのか・・と

理屈ではなく感覚で理解したのはこの時だったと思う。

イタリア語で「写真を撮る」という動詞fotografare(フォトグラファーレ)は、「光で描く」という意味だと知ったのは、カメラを手にしてだいぶ経ってから、

イタリア語を学びはじめてからだった。

当時の私は、一眼レフを手にして写真専門学校の社会人向け講座に通ったり、

フィルムでいろいろ撮ったりしていたころ。

写真を撮るということが、わかったような、わからないような

モチベーションがさがっていた時期かもしれない。

そんなとき、『イタリア四季の旅』の表紙を見て

これを撮ったのはどんな人なんだろう、

どうやったらこんなふうに撮れるんだろう、と無性に知りたくなった。

通っていた青山のイタリア語学校で写真講座が始まると知ったのは、それからしばらくしてからだったのだろう。

講師の名前を見ると、篠利幸さんである。

すぐに申し込みをしたのは言うまでもない。

そのイタリア語学校は青山のマンションの中にあり、

イタリアの家具がしつらえられたお洒落な空間だった。

そんな場所で、毎回イタリアの写真を見せられながら説明を聞ける幸せ。

私は、「これはどういう風に撮ったのか」といつになく積極的に質問し、

そのとき知りたかったことを教えてもらったと思う。

講座終了後、受講していたメンバーでフォトクラブを作り

先生にも参加していただくことになった。

みんなで撮影に出かけては、最後にはよくイタリアンで会食した。

グループ展にも参加して、いい経験と思い出になっている。

1997年、初めて秋のイタリアへと旅に出た。

その前の年には、アッシジという町で3ヶ月語学学校に通ったので

翌年また訪ねていった。

先生も同じころ、取材でイタリアに滞在するということで

アッシジ滞在が重なる時に、取材に同行させていただくことになった。

当時、農家に滞在して自然や土地の食事や文化を楽しむアグリトゥーリズモが話題になっていて、イタリア各地のアグリトゥーリズモを取材する旅の一環。

三脚持ちとして、アッシジ郊外にあるヴィッラ・ガッビアーノとマルヴァリーナという2つのアグリトゥーリズモを訪ねた。

私は車を運転しないので、郊外に行くことができないから

町から離れた自然のなかにある農家の宿に行くのも初めて。

アシスタントといいつつ、自分もあちこち写真を撮らせてもらう良い機会だった。

ちなみにヴィッラ・ガッビアーノはアッシジ出身の聖人、サンタ・キアーラの母方の子孫がオーナーで、思わぬところで800年前の聖人と血のつながる人達に会えたわけだ。

フォトクラブのような多人数で撮影しながら歩いているときと比べて、

取材に同行して撮影を間近で見ている時のほうが、

やはり撮影のスタイルがよくわかる。

アッシジの街中を歩いているとき、道端に坐り込んでジェラートを食べている女の子たちがいた。

前を通りかかるなり、先生は突然彼女たちにカメラを向けて連写。

びっくりして笑いだす女の子たちに向ってすかさず

「ブォーノ?(おいしい?)」と言って、また歩き出す。

私はそれを見て、びっくりしてしまった。

当時、見ず知らずの人を撮るのが苦手、声をかけて撮らせてもらうことも苦手な私にとっては、とてもできない撮り方だった。

撮り手がオープンだと、相手もオープンになる。

被写体の笑顔は撮り手の笑顔、鏡なのだということがよくわかる経験だった。

先生が亡くなられたと知ってから、

この時のアッシジ滞在のことをよく思い出している。

町から山道を50分歩いて辿り着く修道院に案内したこと。

食事をしたレストランで、隣に小さな男の子を連れたアメリカ人の家族がいて、楽しく交流したこと。

治安のいい町だが、夜間撮影はやや勇気がいるので

先生に同行していただいて、初めて夜のアッシジを撮影したこと。

いろんなことを断片的に思い出す。

その思い出のなかには、いつも手にフィルムカメラがある。

取材後、先生も私もそれぞれ別の町に移動した。

その直後、ウンブリア大地震が起こった。

アッシジも被害があり、間一髪といったところで守られたように感じたが

2度めの揺れで、聖フランチェスコ大聖堂の天井が崩落し

私の知り合いが亡くなっている。

その後、私はフォトクラブから脱会した。

イタリア好きの仲間と歩きながら撮るのは楽しかったが

それももう卒業のように感じたからだった。

2000年代のはじめ頃、新宿の駅前にあるイタリアンレストランで、先生のイタリア写真の展示があり、その次の期間に私を推薦してくださって、同じ場所で展示をさせていただいた。

レストランとはいえ個展は初めてで、1ヵ月にわたって店内のあちこちの壁にイタリアと花の写真を展示する機会を得たのも先生のお蔭だった。

その後も自分なりに写真活動をしていたが、

先生と繋がることはなくなった。

最後にお会いしたのはいつだったか、もう思い出せない。

人との縁は、ずっと長く続くものもあれば

短い期間に繋がるだけのものがある。

年数はたいした問題ではなく、生まれる前から約束していた交流が終われば、また別々の方向に行くのが自然だと思っている。

そうやっていろんな人との出会いが交錯して、なにかを学んでいくのだけど

篠先生から学んだことはやはり「光で絵を描く」ことだったと思う。

2.10.2024

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

パーフェクトな日々

2月になった。

毎年、1月は長く感じる。

月の後半になって、お正月はずいぶん前のことのように感じるのに、まだ1月なのかと思ってしまう。

今年は予期しない災害が元日に起こって

当たり前の日々が、まったく当たり前ではないと感じた人は多かっただろう。

お正月ののんびりとした時間や、家族や親族との団欒、生活の全てが、

一瞬にして潰されるという状況は、想像するに耐えがたい辛さだと思う。

ちょっとスピリチュアルな話になるが、

私は死別の悲しみやトラウマを持って生まれてきたようで

今回の私の人生に、それはとても大きな影響を与えてきた。

だから、大切な人を亡くされた方の悲しみには強く共鳴してしまう。

災害時の状況下での家族との死別についての新聞記事が載ったりすると、

つい読んでしまって共感しすぎてしまう。

だから、あまり深く感情的に入りすぎないように気をつけている。

ただ、そういう理由もあって、あえて魂だとか精神世界の話を時々するようにしている。

見えない世界について、魂というものについて、多少なりとも知っているのと、まったく知らないのとでは、生死についての捉え方が異なってくるし、知っていることが心の支えにもなり得るから。

とはいえ、知っているといっても、どこまで本当かということはわからない。

本当かどうかというより、自分にとって、また周りにとって役に立つかが大事だ。

生きていくうえで、気持ちが楽になって軽くなったり

元気になったり、楽しくなったり・・

役に立つとは、そういうことだと思う。

どこかで苦しんでいる人がいるのに、自分は幸せだなんてと

なんとなく罪悪感を抱くこともあるかもしれないが、そんな必要はない。

このちっぽけな自分が世界に貢献できることがあるとすれば

自分自身が明るい光になることだけだ。

バラバラに見える私たちは、実は根底で繋がっているらしいので

自分がいま穏やかで、平和でいられることに感謝できるなら

自分から出る周波数は、さざ波のように周囲に広がっていく。

それをベースとして、何か具体的に行動できることがあれば、なんでもすればいいと思っている。

流行り病の自粛期間、Youtubeをよく見ていた。

見るというより、話を聞くということのほうが多かったかもしれない。

その中で、知る人ぞ知るスピリチュアルリーダーの人の誘導瞑想の動画があって、なんとなくやってみることにした。

その誘導は、今私たちがいる3次元の世界から、エレベーターに乗って5次元の世界に行く、というものだった。

3次元とは、物質面を重要視し、善悪や優劣、争いのある世界・・・

と説明しようと思ったけど、自分が案外明確に捉えていないことに気づいてしまった。

ともかく、今いる混沌とした世界から、霊的でもっと意識が開いた世界にイメージの中で行ってみる、というわけだ。

誘導にしたがって、私は筒型のエレベーターに乗った。

それには四角い窓がついている。

エレベーターの中から今いた自分の世界を見ながら別の次元に上がっていく。

窓から見えた情景は、どこだかわからない車が行き交う道路で

道路の向こうにはビルの低層階が見えるだけの、ほんの狭い画角の情景だ。

その場所も知らないありふれた道路の情景が眼下に遠ざかっていくのを見て、

涙が出そうなほど寂しさを感じてしまった。

車と雑踏、ごちゃごちゃとした美しくもないビル、ぎゅうぎゅうの通勤電車、

めんどくさいルールや人間関係、楽しくない仕事、お金に支配される社会、

面倒なことがいっぱいある地上の世界。

そこから離れてもう二度と戻ってこないと思ったら、切なくなった。

それで、気づいてしまったのだ。

私は、好きでここに来ていると。

嫌なこと、めんどうなこと、辛いこと、いろいろあったのに

好きでここにいるんだなぁ、と。

これを書いている今日、

以前から気になっていた「PERFECT DAYS」という映画を観てきた。

主演の役所広司がカンヌ映画祭で最優秀男優賞をとった、ヴィム・ヴェンダース監督の映画だ。

都内の公衆トイレの清掃員をしている、役所演じる主人公・平山の毎日のルーティンが淡々と描かれる。

朝仕事に行くために家を出るとき、車の中から、仕事の合間に、彼は空を見上げる。

お昼の休憩中には、古いコンパクトのフィルムカメラを取り出して、頭上の木漏れ日を撮る。

単調ともいえる日々のなかで、ときどき波風がたって心が揺れる。

そしてまた毎日のルーティンが続いていく。

ささやかな人生の日々が、愛おしくなる映画だった。

大切な人を亡くした人間は、すっかり忘れてしまうのだ、

早いか遅いかの違いで、自分も同じところに還ることを。

だから急ぐことなく、地上での日々を楽しもうと再び思える日が来ることを、強く願う。

いまここにいること自体が、自分にとってパーフェクトなことだと思えるように。

12.10.2023

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

母の服

母が天国に行ってから5年半が過ぎた。

その間には、勤めていた職場を辞めたり、原因不明の体調不良になったり、あの流行り病と自粛期間があった。

特に自粛の期間が長かったせいか、その2、3年間はぎゅっと押し潰された感覚になっていて、5年以上も経った気がしない。

あらためて、そんな年月が・・・と驚いてしまう。

実家の片付けであれば、いっぺんにやってしまうのだろうけど、母とは同居だったせいもあり、ぽつりぽつりと少しづつ片付けをしてきた。

箪笥の中を整理しようかと開けると、着ていた服には故人の匂いが残っていて、存在をリアルに思い出すため捨てられず、そのまま置いておいたものも少なくない。

サイズは多少違うけれど、上着などは私でも着られるものがあり、服が増えたような有難さで着るようになったものもある。

でも例えば、直接肌に触れるようなセーターとかシャツとか身体に近い服は、状態が綺麗で着られるものであっても、着る気にはなれなかった。

ちょうど同じような時期にお母さんを亡くされた同僚も、残された服の中で上着は着られるけど、身体に近いものを着ると「私、これ着てるとだめになる、と思った」と言っていて、至極共感した。

しかし5年も経つとさすがに感覚的に変わったのだろうか。今年になって、一応とっておいた麻の薄手のシャツをTシャツの上に着てみたりした。

先日も、本当にもう残っているものを処分しなくてはと引き出しを開けてみたら、母の服のなかでも古いものがなんだか新鮮に見える。

「これ、洗ったら着られるかも」とか「これ、面白いかも」と思い始めている自分がいて、なんだか可笑しい。

これはもしかして、5年という年月で私が昔の母の歳にすこし近くなったということもあるかもしれない。

今日取り出してきたシャツは黒っぽいストライプで、よく見ると裾のあたりをきゅっと絞ったデザインになっている。

こっちはスーツのスカートだろうなと思うものは、ウールとシルクの混紡でしっかりとしたつくりのツイードのタイト。

タイトスカートなんて、もう履くことはなさそうだなと思いつつ、なんだか勿体なくて簡単に捨てられない。

ユニなんとかのようなファストファッションであっても、私は何年でも着てしまう。

というか、1年で捨てていいと思うような服は基本的には買わない。

昔のしっかりしたスーツを見ると、やはり今のようなプチプライスで買える服とは明らかにちがう。

服を手作りしたり、仕立ててもらったりしていた時代のことを思ってみると、同じものが量産される今の服はなんだか薄っぺらに感じてしまう。

私が子供のころに母が使っていたブローチなども残っていて、けっこう昭和の匂いがするものもある。

以前はそれを古臭く感じていたが、いま見るとなんとも新鮮で、逆に貴重なもののように感じたりする。

時を経て変わっていく自分の感覚が面白い。

気づけばもう12月になってしまって、結局すっきりと片づけて年を越すということはなさそうだ。

裁縫が得意であれば、昔の服をリメイクなんてできて素敵だろうけど、残念ながらそういう才能はない。

来年まで持っていきたいものかどうか、物質だけでなく、人間関係も精神的なものも、考えるにはいい時期だ。

断捨離といって、なんでもかんでも捨てればいいというわけではないし、せっかく昔の服やアクセサリーが新鮮に感じるのだったら復活させていきたい。

在るものを別の形で生かしていくことは、とても豊かなことだと思うから。

10.15.2023

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

人は蜘蛛の巣の中で生きているようなもの

WEBという言葉が使われ出したのはいつ頃だったろう。

最初は「ウェッブ」と表記されることもあって、よくわからないけど言いにくいなぁと思っていた。

WEBとはWorld Wide Webの略で、直訳すると「世界規模のくもの巣」だそうだ。

世界中にある無数のテキストや画像や動画などが、蜘蛛の巣のように結び付けられている。

最近思うのは、私たち人間もそれぞれ縁のある無数の情報が各自に結び付けられていて、「私」という人間の思考や志向を形づくっているような気がするということ。

好きなことや嫌いなこと、興味のあること無いこと、行きたい場所や行きたくない場所・・そういう好みや興味の有る無しは必ずしも親兄弟からくるわけではない。

では、いったいどこからくるのだろう。

私は自分に幼稚園児だった時代があるのと同じレベルで、前世や過去生があったと思っている人間なので、時代や国を超えた経験がなにかしら現代の自分に影響していると思っている。

なぜイタリアに何度も行ったのか。

なぜイギリスやフランスは好きで、北欧はそれほどでもないのか。

なぜ北海道より沖縄のほうがしっくりくるのか。

なぜ中国の映像を観ると郷愁を感じるのか。

なぜ日本史より世界史が好きなのか。

なぜ母は江戸時代が好きだったのに、私は平安時代に興味があるのか。

なぜ歴史的人物の漢字の名前は覚えにくいのに、西洋のカタカナの名前は覚えてしまうのか。

なぜ教会や神社仏閣に行くと落ち着くのか。

子供のころからチラシの裏に絵やマンガを描いて、ホチキスでとめて雑誌の形にしていた。

小学校のとき、新聞係で壁新聞を作っていた。

版画やスタンプ、活版印刷など、「押してうつす」ものが無性に好き。

印刷が無い時代の写本に興味があり、中世写本装飾が好きで習ったことがある。

平面に画像と文字を組み合わせてレイアウトするのが好き。

紙が好き。特に手すきのもの。

そして、ペンやインクに惹かれる。

これらのことをひっくるめて、「記して、まとめて、伝える」ことが好きだといえる。

こういった事柄のひとつひとつを取り出してみると、私という人間の好みや興味は、世界中の場所や時代に張り巡らされる“時空を超えた蜘蛛の巣”のようなものと繋がっているように感じる。

それらは、子供のころからずっと好きだったこともあれば、

ある時突然タイミングが来て自分の人生に現れたようにみえることもある。

でもそうなる以前は目の前にあっても気付かない。

このDAYSに一番はじめに書かせていただいた文章は「縁のあるところには導かれる」というタイトルだった。

そのときにイタリアとの出会いも少し書いたけれども、語学学校に通う町アッシジに導かれる前にも、それらの片鱗は自分の周りにすでにあった。

1990年頃、ミッキー・ローク(今どうしてるんだろう)主演、リリアーナ・カヴァーニ監督の「フランチェスコ」という映画の紹介ページを「ロードショー」という映画の専門雑誌(今はもうない)で見た。

ミッキー・ロークが聖人をやるなんて・・・でもちょっと興味がある・・と思った時、私はまだこの聖人のことを何ひとつ知らなかった。

その3年後、一人でイタリアを旅したときに、行きやすくて小さな町に1泊寄りたくて「たまたま」見つけたのが、その聖人・フランチェスコが生まれた町アッシジだった。

公開時はすっかり忘れていた映画「フランチェスコ」だったが、彼の町に行くことに決めてDVDを借りて観たら、その世界に馴染みがありすぎると思えるほど琴線に触れた。

それからさらに数年後、部屋の整理をしていて大学時代のノートが出てきた。

西洋中性史のノートを開いてみたら、「フランシスコ」「アッシジ」「乞食団」の文字が目に入った。

フランシスコはフランチェスコのスペイン語読みだ。

乞食団というのは、彼らが財産を捨てて托鉢と労働をしながら生きていたからだが・・

大学の授業で勉強していたとは、まったく覚えがなくて驚いた。

やっぱりそんなものなのだ。

自分の近くにそれは常にあったのだけど、時が来るまで意識は別のほうに向いている。

大学時代で思い出したけれど、夏目漱石の「坊ちゃん」が好きだった。

明治から大正にかけての、袴に学帽に下駄という学生のいで立ちがなぜか好きだったのだけど、学科の友人がそのころの時代の雰囲気が嫌いだと言った。

なんでも、結核だとかそういうことを想像してイメージが暗いのだそうだ。

そのイメージは、友人自身が繋がる蜘蛛の巣のデータから引っ張ってくるもので、私にはまったく無い。

ちなみに結核は、明治時代から昭和20年代にかけて「国民病」と言われたほどだったそうだけれど、実は今も、若い人でも罹ることがある。

さて、これから先はどんなことに出会っていくだろうか。

すでに出会っていることにもっと深く入っていくことになるかもしれないし

あらたに現れて展開していくなにかがあるのかもしれない。

今の自分にできることは、なにが来てもハートを開いて受け取ることかなと思う。

奇蹟みたいなことは、案外さりげなく訪れるものなのだ。

8.5.2023

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

祖母の家の夏休み

気づけばいつのまにか梅雨が終わって、夏真っ盛りになっている。

暑くてもそれなりに情緒があったように思える夏は、どこにいってしまったのだろう。

朝、窓を開けて初夏の匂いがする季節になると、夏休みのラジオ体操の朝の空気を思い出す。

何十年もたっているというのに、季節の空気と夏休みの体験が脳内でリンクし続けることに驚く。

紐をつけたスタンプカードを首からぶら下げて、体操が終わると藤棚の下で、好きな絵のスタンプを押してもらった。ヨットだとか花だとか、小さくてざっくりしたイラストなのに、押してもらうのが楽しみだった。

毎年8月のお盆の頃、母に連れられて栃木の祖母の家、つまり母の実家に泊まりに行った。

子供のころの夏休みの恒例行事で、なによりの楽しみだった。

浅草の東武の駅から「りょうもう」という特急に乗る。

ふだん旅行に行くことはあまりないから特急列車が楽しみで、お弁当やお茶が置けるような小さなテーブルを出せるのが楽しくて、「テーブルの出る電車」と呼んでいた。

列車の窓から見える景色も楽しみのひとつだった。

田んぼや畑が広がる緑の風景、広々としたところにぽつんと建つ一軒家や、小さな神社と鎮守の杜、飛び去っていく風景を夢中になって見ていた。

一度は夏休みの宿題に、車窓から見える風景を巻物のように模造紙に描いたこともある。

足利氏発祥の地である足利(あしかが)の駅を降りると、祖母の家まではタクシーに乗ることが多かった。

降りる目印は銭湯だ。そこからは歩いてすぐで、祖母と祖母の家に再会するのが嬉しくて駆けていった。

祖母はいつも玄関前に出てきて、笑って迎えてくれた。

家は古い木造の2階建てで、叔母(母の妹)がまだ独身のころは一緒に住んでいたし、結婚してからは、2階は下宿人の部屋になった。

台所の蛇口から出るのは井戸水で、夏はひんやりととても冷たかった。冬は温かいという。

居間も寝るところも同じ和室で、丸い茶色のちゃぶ台があった。

そこでどんなものを食べたのかほとんど記憶にないけれど、家の卵焼きは甘くないので、祖母の甘い卵焼きだけは好きで覚えている。

大好きな祖母の家だが、ひとつだけ嬉しくなかったのはトイレだ。

昔の家のトイレは必ず、家の端の奥にある。

木の扉は二重になっていて、最初のを開けると男性用の便器、さらにもうひとつ扉を開けてその奥まで入っていかなくてはならない。

しかも水洗ではないので、下を見ないようにするのが大変だ。

小さいうちは、祖母か母に手前まで来てもらっていたと思う。

お風呂はないので、すぐそばの銭湯に行く。

それも夏休みならではの体験だ。

夜、布団のなかでマンガを読んでいると、カランカラン、ザザーっと銭湯の音がかすかに聞こえてくることがある。家は通りに面しているので、カラコロ下駄を履いて銭湯に向う足音が聞こえることもある。

実はこの銭湯、昭和28年に建てられた古いものだが、2016年公開の映画「湯を沸かすほどの熱い愛」(宮沢りえ主演)の舞台になる銭湯の外観に使われた(内部は別の銭湯らしい)。

そのせいもあるし、市内で唯一残る昭和の銭湯でもあるので、今ではかなり有名とのことだが、当時はごく普通の町の銭湯だったはずだ。

今はもう無いが、昔はデパートが一軒あって、そこに買い物にいってお好み食堂に連れていってもらうのも楽しみだった。

お子様ランチやプリンアラモードなんかを食べさせてもらったと思う。

いまはすっかり寂れてしまったが、大通りのほうはもっと賑やかで、お店もいっぱいあったように思う。

子供のころだから、町全体が大きく感じていたけれど、何十年もたって久しぶりに訪ねていった時は、自分の記憶より道路はずっと狭いし、町全体も小さくて驚いた。

私の旅好きは、夏休みの祖母の家に行くところから始まっていたのかもしれない。

いつもと違う家で目が覚めると、その非日常と自由さにわくわくして仕方がなかった。

滞在期間が終わって、駅に向かうタクシーを呼んで荷物をまとめて待っている間、これからまた日常に戻るのかというがっかり感と、来年まで祖母とこの家に会えないというじんわりとした寂しさを感じていた。

手をふる祖母の姿と家が小さくなっていくのをタクシーの中から見ているときの気持ちを、私は今のいままですっかり忘れていて、これを書くことで忘れていたことを思い出した。

祖母が病院に入って、家に誰も住まなくなってからは、夏に栃木に行くこともなくなった。おそらく私が中学生くらいの時だったと思う。

学生時代、会社員時代、それから何度も夏休みはやってきて、栃木より遠いところにも出かけて行った。

でももう一度行ってみたいと思うのは、あの夏休みの祖母の家だ。

「はいと」と言って冷たい水を出してくれる、柔らかい祖母の栃木弁をもう1度聞いてみたいと思う。

*写真は日本最古の学校とされる「史跡 足利学校」。 平成27年に日本遺産に認定されています。

6.10.2023

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

世界はウソとホントウが混在している

しばらく前にテレビで、インターネット上の占い詐欺の特集があった。

ネットでの占いの無料鑑定というのはよく見かけるが、もちろんその全てが悪徳なわけではない。

ただ、登録後にいろいろメッセージが送られてきて(「あなたは他の人が持っていないオーラを持っている」とかそういうことらしい)、途中から何度も課金に誘われ、最終的に大金をだまし取られるという話だ。

話だけ聞くと「なんでそんな嘘くさい話信じるの?」と思う。

でも、お金のことで不安にかられてワラをも掴むような気持ちになっている時、「あともう少しで金運が上がる」だのと言われると、なんとかなるのかもと思いたくなるだろう。

こういった占いサイトの被害相談というのは、流行り病の影響による将来への不安や家族の病気などによって昨年度の8倍に増加したのだそうだ。

女性は特に占いが好きな人が多いこともあり、何か不安なことがあると、大丈夫だと思える心の支え、ほっとできるような安心感を求めて鑑定してもらいたくなるのかもしれない。

この特集の最後に「もちろんちゃんとした占いをやっている方もいらっしゃいますが」と、司会者が断りの言葉を入れていた。

もちろんそうだけれど、もともと占いは胡散臭くみられることも多いので、これを見て「占い=詐欺、うそっぱち」で、「占いにハマる人はちょっとおかしい」というイメージがさらに強まってしまったのではないか。

でもそれは少し残念な気がする。

占いは時に気分の切り替えや大きな励ましにもなるし、深く腑に落ちるところがあれば人生の指針にもなるからだ。

詐欺のほとんどがお金がらみの占いらしいが、「意味不明の文字や金運が上がりそうな漢字の組み合わせなどをメールやチャットで送らせるという手口」というのもあるそうだ。

金運が上がる数字や漢字の並びがあるなら、とっくに皆金運爆上がりしている。

私は、漢字や言葉、数字にそれぞれ特別な意味や、場合によってはパワーがあることを知っているし、風水などで「どっちの方向に何かを置けば金運が上がる」みたいなことも、きっとあるのだと思う。

でももし、そうやってお金や幸運が入ってくることがあるとすれば、それは本人の内面が明るく前向きに変化するからだ。

私がご縁あってフォトグラファーとしてデビューさせていただいたのは、占い専門の女性雑誌だった。

西洋占星術やらタロットやら、いろいろな占いの記事がのっていて、名の知られた占星術家や霊能者のような人や占い師の方々が執筆していた。

西洋占星術もタロットもちゃんと学んだことがないけれど、まわりにはそれを専門にしている人もけっこういて、でも自分では少し齧ったりするくらいだ。

だから詳しく説明はできないけれど、多くの占い的なものは歴史があって奥が深いものが多い。

占星術であれば、星の配置でどのようなことがわかるのか、なぜそう読むのかを学んだり、タロットであれば歴史や含まれるシンボルなどを学んだら面白いだろうなと思う。

思うけれども、なかなか本格的な学びに入るというタイミングがない。

ただそれらが、「当たるか当たらないか」といった単純なものではないことはわかる。

世の中には、胡散臭いものと本当のことが混在しているな、といつも思う。

そして、本当のことがあっても、それが胡散臭いもので見えなくされることもあるし、それを伝える人の持つ雰囲気があまりよくないと、きちんと伝わらないこともある。

それは占いに限ったことではなく、世間を騒がしているニュースも同じだ。

必要以上に情報が入ってきてしまう今、やみくもにそれを把握しなければと追うのではなく、あえてシャットダウンして、ウソとホントウを選別する感性を研ぎ澄ませていたいと思う。

4.10.2023

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

自分のホントウで生きる

3月末、家のまわりの桜並木にだいぶ葉っぱが出てきた頃、誕生日を迎えた。

朝、目が覚めて、これから本当の自分で生きる人生の季節に入ったぞ、と思った。

本当とは、偽りのないことだ。

ありのまま、と言ってもいいのかな。

ホントウはこうなんだけど今は仕方がない、とか、ホントウはこうしたいけど自分には無理だとか、いつも無意識に(自動的に)リミットをかけてきたような気がする。

そうやってリミットをかけていること自体も意識していなくて、道の途中で止まっている感じだったのではないかと思う。

以前、トランスフォーメーションゲームという、人生ゲームのスピリチュアル版みたいなものに参加したことがあった。

その時気づいたのは、私はゴールに到達して「上がり」たくないのだ、ということだった。

なぜかゴールの手前で、あっちを見たりこっちを見たりしたい、という気持ちに気がついた。

ゴールしてしまうと終わってしまうから、つまらないと思うのか?

いやそれよりも、誰かと勝ち負けを競うようなゲームが嫌いだから、自分から遅れてレースからはずれようとするのか。

・・・と、ここまで書いて、ハタと気がついた。

そういえばちょうど1年くらい前に、noteで「人生の目的はどこかに到達することではなかった」という投稿をしたことがあった。

この記事はけっこう多くの方が見てくださったようだ。

どこかに辿り着くこと、何かに「成る」ことが目的ではなく、瞬間瞬間を歓びをもって生きること、その「歓びそのものでいる自分を創造する」ことが大事なのだ、と書いた。

何かを創造するのではなく、自分のあり方を創造し続けるのだ。

続ける、と書いたのは、瞬間は永遠に続いていくから。

目標に達するといったことは先のほうの未来の時間にある感覚だけど、瞬間は今ここにある。

だから常に、今、今、今、今この時、自分がどうであるかなのだ。

どこかに到達することは、瞬間をクリエイトしていく中でのおまけというか、ご褒美なのではないだろうか。

そしてもう一つ大事なのは、瞬間と瞬間は物理的にも繋がっていないらしいということ。

昨日ダメだと思っても、今日もダメである必要はない。

いや、数分前と今でも繋がってはいなくて、繋げているのは自分だということらしい。

いくつものタイムラインが存在しているというので、違うタイムラインに乗り換えてもいいのだ。

(私は歯医者でよくこれを使っていた。痛くなくてすんなり終わるタイムラインに乗る!と決める。そうしたらほんとにあっという間に終わった)

長い人生の(でも、あっという間に過ぎる)行程の中で、人は簡単に気落ちする。

盛りあがったと思ったら、やっぱりだめかもと落ち込んだりする。

落ち込みが続くとそれに見合う現実になっていくので、繰り返し自分に制限をかけることになる。

そうやって私は、アップダウンを繰り返してきたのだと思う。

人生ゲームでゴールしたくないと思った私は、そのアップダウンを好きで繰り返してきたのかもしれない。

すんなり上手くいったら面白くないじゃない?

顕在意識ではどんどん上手くいってほしいと思うのに、実は途中でジタバタしていたいと思っているのかも。

幸せになることを恐れている人が多いと聞くが、そんな恐れを実は私も持っているのかもしれない。

いずれにしても、ジタバタも不幸も経験したいのならすればいい。

でもいい加減、私はそれに飽きてしまった。

だから、誕生日の朝、決めたのだ。

自分が経験できる最大バージョンを体験してみる。

最低も最大も選べる自由が私たちにはある。

だから、最低で終わりたい人はそうしてもいい。

だけど私は、出力を上げたらどんなことになるのか、ちょっと興味が出てきたのだ。

これから数年の間、様々なことが起ってくるといわれている。

貨幣経済が崩壊するといわれているのもそのひとつ。

その経済に飼い慣らされてきてしまった私は、最近お金に対する観念を変えるのに必死だ。

これからお金という存在が無くなると言われていて(もうすでにだいぶ無いけれど。あるのは数字のやり取りだ)、その先はもっと素晴らしい世界が待っているという。

そこまでにはいろいろなことが起こるのだろう。

でももう自分がやることは、瞬間をどう生きるかだけだから、きっとなんとかなるのだと思う。

人にはそれぞれ目に見える存在以外にも、見えない存在のサポートが実はいくらでもあるようだ。

とても心強いことだけど、そういうことを知らない人も多い。

そして、それぞれの人たち自身も、それぞれの「ホントウ」に繋がればもっと力を出せるはず。

だから私はこれからも、目に見えないことや精神世界について、折に触れて発信をしていきたい。

おそらく、そうすることが私の「ホントウ」の部分なのだ。

2.8.2023

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

大切なのは問いか答えか

「答えを持ったらそこで終わり。問いを持ったらそこが始まり」というCMを、最近よくテレビで見る。

なにげなく聞き流していたけれど、質問に答えるということが思いのほか自分の内面を深く探っていけるということを思い出した。

神田隆さんという方の写真集で、「いつも心に「はな」を」(いのちのことば社)という本がある。

きれいなフラワーアレンジメントや外に咲く花の写真に、聖書の詩篇の言葉が英語と日本語で添えてある。

そして巻末の数ページに「今のわたし」について書けるようになっている。

そこにはいくつもの質問と、それについての答えを自分で書き込めるスペースがあるのだ。

たとえば「いつか行ってみたい所」や「いちばん好きな色」、「いつか住んでみたい町」など、自分でも考えてみたことがあるようなものから、「やり残していたこと」「幸せを感じるとき」「手の届かないもの」「一日の中でいちばん好きな時間」「父に話したいこと」「もし望みがひとつかなうなら」「本当は何がしたいの」「自分を支えているもの」

等々、聞かれてあらためて、なんだろう・・と考える時間を要する質問が並んでいる。

それを見ると、よし、ちょっと答えを書き込んでみようかな、という気になる。

考えて答えることで、そうか、私ってこういうふうに感じていたのか、と気づくこともある。

いまふと思い出したのだけど、こんな問いを並べたリトルプレスを作ってみたいと思ったことがあったかもしれない。

「本当は何がしたいの」というのが、ここ数年もっとも自分に聞いた問いかもしれない。

「やりたいことがわからない」という人がとても多いようだけど、「どんな感情を感じたいか」という質問に代えてもいいかもしれない。

どんな感情を感じながら、人生を送りたいか。

充実する感じ、わくわくする感じ、穏やかで温かい感じ、込み上げてくるような歓び、笑顔になるような楽しさ、安心感、リラックスした感じ・・・

たとえばやりたい仕事が分からない人は、どんな感情をもって働きたいかを想像してみるといい、という。

2015年に亡くなった詩人、長田弘氏の「最初の質問」という詩が好きだ。

初めて読んだのは、画家で絵本作家のいせひでこさんの絵本「最初の質問」を手にとったとき。

「今日、あなたは空を見上げましたか。

空は遠かったですか 近かったですか。」

という質問で始まる。

あるとき図書館で詩集を見つけて、あらためて詩の全文を書き留めてきた。

「「うつくしい」と、

あなたがためらわず言えるものは何ですか。

好きな花を七つ、あげられますか。

あなたにとって

「わたしたち」というのは、誰ですか。」

「世界という言葉で、

まずおもいえがく風景は どんな風景ですか。」

読み進めながら、どうだったろう、と考える。

「好きな花を七つ、あげられますか。」という問いに、

「七つじゃ足りない」と思った自分はまあまあいいな、と思える。

「問いと答えと、

いまあなたにとって必要なのはどっちですか。」

どちらかと聞かれれば、問いかな、と思う。

問われて初めてそのことに意識を向けて、答えが内側からやってくる。

2023年はまだ始まったばかりだから、自分に問いかけてみるといいかもしれない。

時間もお金もあって、誰からも応援してもらえるとしたら、

あなたは何をしたいですか?

自分に問うて妄想するところから、現実創造は始まる。

12.15.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

楽しむことを自分に許した年

昨年12月のStay Saltyでは「ドルチェなクリスマス」と題して、クリスマスの思い出などを書いてみた。

それから早1年。

いくらなんでも早すぎるだろう、と思う。

大人になると子供の頃より月日が流れるのが早く感じるのは、トキメキが少なくなったからだとテレビでやっていた。

それなりにトキメキはあるのでは?と思うけれど、確かに「今日はハンバーグだー!わーい!」という日常的なトキメキは減っているかもしれない。

2022年を振り返ると、「とにかくやりたいと思うこと、興味のあること、好きだと思うことをやる」ということを自分に許した。

あまりお金がかかることはできないが、「それをやって何になるの? 仕事になるの? そんなことより他にやることがあるだろう!」そういったエゴの声で自分を阻止するのをやめたのだ。

それこそ子供みたいに「やってみたーい!ワクワク!」という感覚を大事にした。

まずは春に、水彩イラストレーターあべまりえさんのオンデマンド講座を受けた。

水彩入門的な本や、外でもさくっと短い時間でスケッチできる「時短スケッチ」の本を以前から持っていたけれど、関西の方なので直接受講することができない。

だから願ってもない機会だった。

しかも内容は、カフェ好きな私としては嬉しいカフェシーンの時短スケッチ。

先生の手元がよく見える動画を見ながら、一緒に絵を描いていく楽しさといったらない。

この受講を境に、私は以前より思ったようにイラストやスケッチが描けるようになった(あくまでも「以前よりは」だけど)。

学生時代に漫研を運営していたので、多少の絵は描けなくはない。

でも、風景なんかはめんどくさいし、無理!と思っていたのが、受講後、昔海外で撮った写真を見ながらなんとなくそれなりの雰囲気で描くことができた。

なんとなくでも描けるようになった理由のひとつは、完璧を目指さなくなったこと。

時短スケッチの描き方が「歪んでも曲がっても気にしない」というものだったので、デッサンをちゃんと学んでいない私は「それでもいいのか」と開き直った。

そう思えば、歪みもそれなりの味になる。

写真をやっていた頃は、基礎がないということを「味」だとか「感性だ」というふうにすり替えてはいけないと思っていた。

なんでもそうだけれど、基礎からきちんとやるのがいいに決まっている。

でも、これまで生きてきた年月より、この先のほうがずっと短い年代になってしまった私としては、基礎から積み上げるのではなく、楽しいところからやっていくのもアリなのだ。

やりたくなったら基礎をやればいいとゆる~く考える。

そう頭を切り替えることができたのは、自分にとって進歩だった。

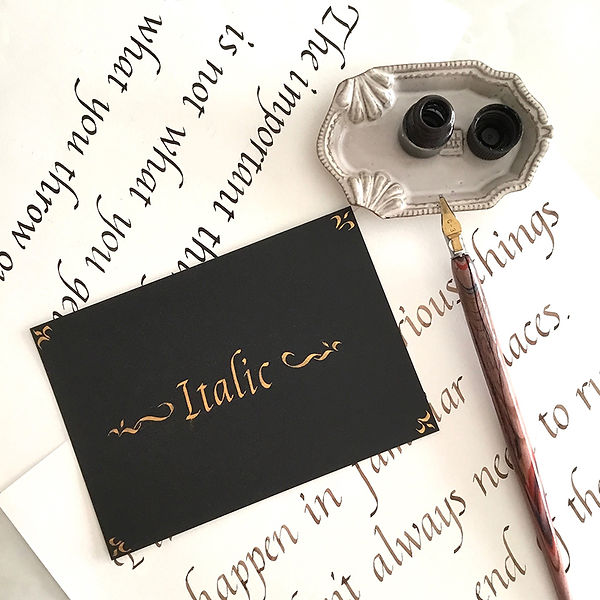

それとは逆に、どうしても基礎が先なのは4年前から始めたカリグラフィー。

いわゆる西洋習字でコツコツ練習が大事だから、ナンチャッテで書いてもちっとも美しくない。

でも今年はあまりカリグラフィーの練習に時間を使わなかった。

先生について習っていない書体を、本を見ながら独学で少しづつ練習しているけれど、なかなか思うように進まない。

むしろ今まで習った書体のテキストを時々引っ張り出しては、忘れているなあと思いつつ復習していた。

それでもカリグラフィーは好きで、やめるつもりは全くない。

いずれまたタイミングがきたら、ご縁のある先生に教わりたいと思っている。

もともと文字とか言語とか本の歴史に興味がある。

本とは「もと」のことだという。

本当、本質、基本的なこと、根本的なことが書かれたもの。

つまり本とは正しいことや本当のことが書かれたものだそうだ。

究極の本は聖書。

こんなことを書いたら怒られるかもしれないけれど、聖書が本当のこと、正しいことが書かれた本なのかはまた別の話だ。

でも、中世ではキリスト教の布教のために美しい装飾がされた写本が作られた。

キリスト教が広まったお陰で発展していったもの、創られた芸術が山のようにある。

中世写本は手書きの文字と美しい絵で彩られ、その後木版本を経て活版印刷が普及する流れのなかで挿絵は版画になっていく。

いま独学で練習しているカリグラフィーは、カッパープレート体という書体。

銅版という意味で、カリグラフィーでは銅版印刷に使われていた書体をモデルにしたものだそう。

そのことはカリグラフィーを始めた後に知った。

そして、私が数年前からずっとやりたいと思っているのは、銅版画。

関心のあることは、すべて繋がっているから面白い。

2022年の年頭、自分にとっての今年の漢字を「安」に決めた。

安い、じゃなくて、安心の安だ。

何をするにも、安心という気持ちを軸にしていこうと決めたのだけど、いま振り返るまで忘れていた。

漢字としては忘れていたが、軸足を「安心」に置こうと、この一年努めてきたと思う。

そうでなければ、これをやろう、やりたいと思うインスピレーションは湧いてこない。

2023年の自分の漢字はなんだろう。

今年はとにかく「遊べ」とか「楽しめ」というメッセージを頻繁に受け取った。

ただ遊ぶ、ただ楽しむ、ということがずっと苦手で、何をするにも意味や意義を掲げてきたので、来年の漢字は「遊」がいいかもしれない。

仕事をするにしても、遊ぶように楽しむことでアイデアが湧くかもしれないし、そもそも私たちはこの地上に遊びに来たのだ。

遊園地を去る時に「思い切ってあれも乗っておけば良かった」と後悔しないように、思う存分遊んでいきたいと思う。

11.7.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

幸せの定義

今年に入ってしばらく、多くの人の和歌を読む機会があった。

これまで俳句も短歌もあまり興味を持ったことはなかったが、平安末期から鎌倉初期に生きた歌人・西行だけは好きで、先日も「西行展」に行ってきたばかり。

それはさておき、たくさんの句を読むということは初めての経験だった。

読んでみると、短い言葉の中にその人の生活や日々思うこと、感情などが手に取るようにわかる。

こんなにたくさんの人がいるのに、人間は同じような事柄で同じような感情を抱いたりするものだなぁと、あらためて感じる。

田舎にある実家の片付けに戻って夕暮れ時の空を見上げた時の感覚など、私には同じ経験はないのだけど、しみじみと想像できてしまうのはなぜだろう。

さまざまな人の状況に、時に共鳴しすぎて涙することさえあった。

年配者はやはり子供や孫の句が多い。孫が生まれたとか、子や孫に囲まれる正月とか、絵に描いたような幸せな情景を歌っている人達がいる。

その一方で、配偶者や子に先立たれたり、友人が亡くなったりという人も少なくない。

ひとり暮しの切なさや、悲しみにくれる歌もある。

比べてみれば、最後は大勢の家族に囲まれている人生が幸せだと感じてしまう。

確かにそれは、ハタから見れば幸せのひとつのカタチではある。

でも、そもそも人が「幸せ」と言う時、何を意味しているのだろう。

先日、買い物に行くためにいつもの道を歩いていて、いろいろな人とすれ違いながらふと思った。

何億という人間が存在していて、みんなが同じパターンの人生をめざして歩むなら、こんなにたくさんの人間は必要ないな、と。

人が生まれてくる目的は、身体を持ってさまざまなことを経験するため、いろいろな感情を味わうため、という捉え方がある。

千差万別な人が存在していてそれぞれ目的が違うのなら、どちらが幸せかと、人と比較するのは何の意味もないんだよなぁ、と思ったのだ。

振り返れば若い頃、特に20代は驚くくらい世界が狭く、時代そのものがそうであったのだけど「幸せ」の定義も決められていたように思う。

いい学校に入って、いい大学に入って、いい会社(つまり一流といわれる)に入って、結婚して子供ができて、・・・そんなルートが「一般的な幸せ」のイメージだった。

「3高」という言葉が流行った時代。つまり、高学歴、高収入、高身長な男性が理想の相手とされた時代だ。

思い返すと笑ってしまうが、完全に冗談でもなかったように思う。

男尊女卑の傾向は今よりもずっと強く、私が就職した会社は昔からある企業のためか、若い人が多い部であったにも関わらず考え方が古かった。

多くの女子社員が3年くらいで結婚退職し、長く続ける人はごく少数だった。

「一般的な幸せルート」を目指していたわけでもないのに、いつの間にか自分の中にそのイメージを「本道」とする呪縛が生まれていたのではないか、と思う。

まだwindowsはおろかmacも存在しない頃から、私はその「本道」から自ら外れ、大型コンピューターの派遣オペレーターとしてあちこちの企業で働いた。

その中には日本人なら誰でも知っている会社がいくつもあったし、一流大学を卒業した人たちも大勢いた。

でも、そこにいる人達がみんな「絵に描いたような幸せな人生」を歩んでいるというわけではない。

それはもう当たり前のことなのだ。

「お受験」という言葉も昔の話になったかと思っていた頃、自分では逆立ちしても入学できない学校に非常勤職員として入職した。

その時あらためて知ったのは、依然として「いい大学に入ること」が良しとされているらしい、ということだった。

いまはその職も離れてしまっているし、この2年とちょっとの期間、流行り病のせいで大学でもキャンパスライフというものが停止してしまっていたと聞く。

これまでの生活が崩れていろいろな事が変化したから、価値観も一気に変わったかもしれない。

それでもやはり、SNSなどを見ていると「漠然とした幸せルート」を基準として、そこから外れている自分にバツをつけている人が多く見られるのは気のせいだろうか。

年を重ねることのメリットは、凝り固まった思考の枠が外れてきて、どんどん楽になってくることだと最近つくづく思う。

「幸せの定義」もいろいろだと思えるようになった。

以前「幸せとは納得だ」という言葉を聞いた時、目から鱗が落ちたのだけど、それはそこそこのところで満足しろという意味ではない。

自分を肯定することが大事だ、ということだと思う。

でも今は、もう少し違う幸せのイメージがある。

自分にとっての幸せとは、

心が穏やかで安心していられること

辛い時でも何かのために起こっていることだと信じられること

知りたいことや、やってみたいことがあってワクワクすること

自分を活かして楽しむことが他者や社会への貢献に繋がること

以前の自分を振り返って、実は愛や豊かさの中にいたのだと気付けること

部屋にキレイな光が入ってきた時、それを感じられる感性を持っていること

挙げ始めるとキリがない。

幸せのイメージが広がったこと自体が、幸せなことだと感じている。

10.7.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

甘い記憶と変わっていく街

私が生まれ育ったところは横浜と渋谷の中間くらいにあって、子供の頃、ごくたまに母に連れられて自由が丘まで買い物に出かけて行くことがあった。

今ではおしゃれな店がたくさんある自由が丘だけれど、当時は今ほどではなかったはずだ。

それでもちょっと特別なお店やレストランがある「街」だったのだろう。

私を連れて自由が丘に行くと、母はピーコックというスーパーで買い物をした。地元のマーケットやスーパーと違って、きっと少し高級でおしゃれな店だったのではないだろうか。

それから駅前の不二家のレストランに入ることもあった。ぼんやりと覚えているのは入口のところにぺこちゃんの人形がいて、それを横目で見ながら、記憶違いでなければ細い階段をあがって二階がレストランだった。

そこで食べたのは、カラースプレー(細かいチョコレート)がアイスの上に散らしてある「ぺこちゃんサンデー」で、その色とりどりの小さなチョコレートのつぶつぶがキレイで可愛くて嬉しかった。

きっと他にもいろいろ食べたものはあったのだろうけれど、カラースプレーの印象だけがウキウキな感覚とともに残っている。

実は上記のピーコックについて、「今でも同じ場所にある」とはじめは書いた。

書いた翌日、久しぶりのお天気の日曜日で、ちょうど見たい展示が自由が丘であったので出かけていった。

電車で通ることはあっても、この2年半はほとんど町を歩くことはなかった気がする。

久しぶりなので、あの辺りやこの辺りを見て歩こうかなと、店を思い浮かべながらぶらぶらと歩き始めた。

ピーコックのある通りに出たとき、かなり大きな敷地に工事の囲いがされていた。

ここは一体何があったんだっけ?とキョロキョロしていると、そこは場所的にピーコックで、隣の建物も含めてすっかり壊されて何も無くなっている。

自分が大人になっても同じ場所にあり続けて、よく続いているなとは思っていた。

でも、とうとうまたひとつ、子供の頃の記憶にある場所が地上から姿を消してしまい、私の頭の中にしかなくなった。

そこだけぽっかり空が広く見えるその場所を見ながら、なんだか呆然としてしまった。

駅前の不二家のレストランはとっくの昔に無くなっている。

そのあともあちこち歩き回っていると、多くの店が無くなっていたり、こんなところにこのコーヒーショップが?!と思うところが一ヵ所や二カ所ではなかった。

おしゃれな店が集まっていて以前友達と入った素敵なカフェがあったところも、改装なのかほとんどの店舗がもぬけの殻になっている。

果たしてこれは流行り病の影響なのか、それとも街の様変わりのスピードが速まっているのか・・・。

駅を出てすぐ右の、お店が連なるアーケードも再開発のため、すでにいくつもの店が閉店になっていた。

あの有名な「モンブラン」のある通りだ。

「モンブラン」は、日本でまだめずらしかった洋菓子を昭和8年(1933年)に自由が丘で作り始めたという。

公式サイトによれば、山登りが好きだった初代社長がシャモニーでヨーロッパ最高峰のモンブランを見て、お店にモンブランという名前をつけたのだそうだ。シャモニーの市長にもちゃんと許可をもらっているとのこと。

そして、フランスのホテルやレストランで出されていた、メレンゲの上にマロンクリームを乗せたデザートのモンブランを、持ち帰りができるように作り替えたのが、日本におけるモンブランというケーキの始まりだという。

お店のシンボル的な東郷青児の女性の絵は幻想的で、子供心に不思議な雰囲気だなと思っていた。

半地下に喫茶スペースがあり、今でも昭和の雰囲気を漂わせている。

移転になるとこの喫茶の部分は無くなってしまうそうで、今年いっぱいで終わりらしい。

自由が丘の甘いものの記憶は、もうひとつある。

それは「自由が丘トップ」のオムレツケーキ。

ふわふわの円形のスポンジに生クリームとバナナやフルーツをはさんで半月型に折りたたんだもの。

誰かへのプレゼントや、もちろんたまには家のおやつにも母がよく買ってきた。

中身の種類はいくつかあって、とにかくものすごく美味しかった。

トップはフレンチのレストランだったらしいが、子供だったのでそんなことはまったく知らなかった。

学生になってからもたまに「買ってきて」と頼まれたことがあるが、デリのようなものも一緒に売られていた気がする。

駅のそばにあったお店はいつの間にか無くなってしまった。1980年代に廃業したらしい。

今でも似たものを見かけることはあるが、子供の頃に感じたあの美味しさはもう二度と食べられないと思う。

なぜ今、昔のおやつのことを思い出しているかというと、去年くらいからお菓子のイラストを気の向くままに描いていて、昔食べていたものもよく思い出すから。

そして、最近ひさしぶりに家でお菓子を焼いたりしているからだ。

戦中戦後、母が子供のころは砂糖が配給制になって貴重なものだったという話を何度か聞いた。

いまは巷に甘いものが溢れている。

貴重で有難かった「お砂糖」は、今では身体によくないと悪者扱いされるのだから勝手なものだ。

甘いものはスイーツと呼ばれ、写真映えするように可愛かったり、ものすごくおしゃれなデザインにしてあるものも多い。

それはそれでいいのだけど、こんなに甘いものが溢れる中で、この先記憶として残っていくお菓子はなんだろう。

私の記憶の中のカラースプレーのように、ウキウキとした感覚が残ればいいのかもしれないが。

そういえば、自由が丘で忘れてはならないものがまだあった。

亀屋万年堂のナボナ。昭和38年(1963年)の誕生だそうだ。

「ナボナはお菓子のホームラン王です」という王選手のセリフは、たぶん一生忘れることはない。

といっても、あれは東京土産だから(土産にする人がいまだにいるかは疑問だが)、首都圏の人しか知らないものだろうか。

今でいうとブッセというお菓子で、似たようなものを見かけると時々食べたくなる。

「生ナボナ」といって店舗で仕上げるものが知らないうちに出来ていたので、今度自由が丘に行ったら亀屋の本店に行ってみるのもいいかもしれない。そこはまだ、残っているようだから。

9.5.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

起こるに任せる、ということ

もう前世のことかな?くらい昔だけど、20代のころ友人と初めてハワイに行った。

そのとき友人がやりたいと言ったのが、アメリカでないと経験できないシューティング。

学生時代弓道をやっていた私も是非やってみたいと思い、体験することにした。

警察官になった先輩が射撃でA級ライセンスを取って、「弓をやってたヤツはできるぞ」と言っていたことを覚えていたのだ。

そんなわけで、観光客でも体験できるシューティングクラブに行ったのだけど、記念に持って帰った的を見ると、住所がロイヤル・ハワイアン・ショッピングセンターとある。

買物ついでに射撃ができたのかと、あらためてびっくりする。

はじめに説明を受け、承諾書のようなものにサインをさせられた。

細かい内容は覚えていないが、店側の過失がない限り「事故があっても全て自分の責任」ということだったと思う。

うっすらと覚えているのは、「鼓膜が破れる可能性」。

射撃をする時はヘッドホンみたいなものをつけるのだけど、それを読んでちょっとだけたじろいだ。

体験できるのは、ライフル、オートマチック、リボルバーの3種類。

この順番でおそらく10発づつ撃ったのだと思う。

初めてだけど的を狙うのは好きだし、感覚はなんとなくわかるような気がした。

ライフルは全長が長くて、お尻の部分を肩の付け根のあたりにつけて支える。

発射したときに、肩がうしろにドン!と押される衝撃が強くて驚いたが、数発ずれただけで、ほとんどが真中の円を突き破った。

次のオートマチックも割と中央に集めることができたが、最後のリボルバーはほとんど11時方向にはずれてしまった。

体力がないせいで撃っているうちにどんどん疲れて体勢が崩れ、外れていくのがよくわかる結果だった。

拳銃もアーチェリー(洋弓)も、西洋のものは的を狙うということが大事だ。

それはごく当たり前のことのようだけど、和弓はすこし違う。

Appleのスティーブ・ジョブズが生涯の愛読書としていた「弓と禅」の著者でドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルは、射撃の訓練を長年していたので日本の武道の中では弓道の役に立つだろうと思ったそうだ。

でもそれはまったく勘違いだった。

学生弓道のように「道」というよりはスポーツに近く、試合で的にあてて点数を競うなら、中てようという意志を持つことは当然だ。

でもそれが行き過ぎて、中てなければと執着になると、自分が崩れて自滅する。

おそらく弓は、他の競技よりも精神面の影響がでやすいものだと思う。

弓を引き分けて、矢を的に向けて伸びている状態を「会(かい)」という。

頭のてっぺんは天に吊られるように、足は地球の中心にひっぱられるように、左手は的に向って伸び、右手の肘はそれと逆方向に伸びている。

右手には弓懸(ゆがけ)という革製のグローブのようなものをはめていて、矢をつがえた弦(つる)を親指の溝に引っ掛けて少しひねるようにしている。

おへその下にある丹田を中心に身体は天地左右に伸び、気が満ちたところで矢は弓から離れ、それと同時に右手も自然と弦からはずれていく。

もう何十年も弓を持っていないので、言葉で説明するのは難しくて、どこか間違っているかもしれない。でも身体が覚えているのはそんな感じだ。

この矢を放す瞬間というのは説明するのが難しい。射撃のように引き金を引くようなものとは明らかに違うし、弦に引っ掛けた右手がどう離れるかも、ほとんど意識がない。

「弓と禅」の中でヘリゲルは、つがえた矢をなかなか放す(発射する)ことができず悩んでいた。その彼に師の阿波研造が言った言葉が印象的だ。

「「正しい道は」と師は大きな声で言われた。「目的がなく、意図がないものです。あなたが、的を確実に中てるために、矢を放すのを習おうと意欲することに固執すればするだけ、それだけ一方もうまくいかず、それだけ他方も遠ざかるのです。あなたがあまりに意識的な意志を持っていることが、あなたの邪魔になっています。意志で行わないと、何も生じないと、思い込んでいます。」

「意志で行わないと、何も生じないと思い込む」ということは、人生のいろいろな場面でそうであった気がするし、いまだにその考えの呪縛から抜けきれていない。

自分がどういう在り方をするかより、どう行動するかを重要視して、無理やりコトを起こそうとしたりする。

力を抜けば水に浮いてすーっと流れに沿っていくのに、焦ってジタバタしたら沈むのだ。

信頼して行けばいいところを、自分を疑って自分自身に、あるいは前に伸びる道に泥をかぶせてわざわざ困難にする。

最近「Let it happen」という言葉を知った。

使い方はいくつかあるようけど、起こるに任せる、起こるのを許す、という意味。

自分自身が目的にかなった状態で在れば、それは起こってくる、ということだ。

ハワイのシューティングセンタ―で的に向ったときの心持を、いまでもよく覚えている。

構え方を教わって狙いを定めたら、余計な力をかけずに弾を的に向ってまっすぐ送り出してやる、とイメージした。

弾が進むのを、意識と身体が邪魔しなければいいのだ。

そうすれば、銃口が向かっているところにちゃんと真っ直ぐたどり着く。

弓道で言えば、それが「的と自分が一体になっている」ということかもしれない。

学生のときにこの感覚をもうちょっとわかっていれば、いい射手(いて)になっていたのにと思う。

7.11.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

静かな細い声

Stay Saltyが3年目に入るとのこと、おめでとうございます。

私がはじめて書かせていただいたのは2021年4月のON THE WAYで、旅の話。

ホームページやブログ、自分で作成したZINE(リトルプレス)といった自分の場所以外で文章を書いたのは初めてで、その後、DAYSのページをいただいて書き始めたのが6月からなので、ちょうど1年ほど経った。

毎月思いつくまま書いてきて、ハタと考える。

これでいいのだろうか・・・と。

そこで、Stay Saltyのコンセプトをもう1度読み返してみる。

「コロナ蔓延の折り、人々の想いや生きてきた道を語る言葉たちで、

悩み逡巡し停滞する人たちの力になればと、この「Stay Salty」は始まりました。」

残念ながらあまり大声で語れるような人生を生きてはこなかった。

私自身が悩み逡巡し、何度も停滞してきて、いろいろな人の言葉や考え方から力を得てきたように思う。

この2年間は特に、自分はどういうふうに世界を見たいのか、どういう世界を生きたいのかを問われ続けているようだった。

感染症が広がって多くの死者が出ていると報道される反面、その数字に疑問を呈する意見が出たり、ワクチンに対する是非が分かれ、批判しあうような状況にもなった。

テレビのニュースを信じていれば、中世のペストの時代のように世界中が恐ろしい感染症に襲われて、みんなが同じようにそれを怖れていると思っていた人もいるだろう。

その一方で、何かが嘘だと考える人達もある程度の数がいて、それは今行われている戦争についても同じだ。

何かが伝達される時、必ずどこかの側からの視点になる。

神のような、宇宙からの視点で報道されることなどほとんどないので、今見せられていることはどちら側からの視点なのか、この2年の間にそういうことに意識的になった。

私はなるべくどちらかに偏り過ぎることなく、やじろべえみたいにふらふらふらふら揺れながら俯瞰していた。

そうしながらも、もしかするとこういう事なのかもしれない、という見方も自分なりにしていた。

そして、様々な情報が錯綜する中で、自分の中心軸をしっかりさせることが大切だと、いよいよ思うようになった。

ずっと信頼しきれなかった自分自身の、自分の中心を信じるしかなくなったのだ。

外の何かに権威を持たせるのではなく、最終的に頼るべきは自分の内側しかない。

腹をくくるような感覚だ。

今までも直感のようなものは使ってきてはいたけれど、これまでよりも自分がどう感じるかに意識的になった。

ある時、直感のような導きはごくふつうに静かに頭の中に現れるのではないか、と気づいた。

先日、プリンターのインクが切れて駅前のお店に買いに行ったとき、欲しかった黒のカートリッジだけがなくて、そこに無いとなると電車に乗って他の大型店に行かなければならなくて、疲れていた私はちょっとげんなりした。

「在庫切れ」の札を見ながらふと、カウンターで聞けばあるかもしれない、という考えが浮かぶ。

口を開くより足を使うタイプなので、ふだんなら聞くのも面倒で他の店に動いていってしまうのだけど、そのときは「聞いてみたらあるかも」という感覚を無視しないほうがいいと感じた。

そうしたら、1つだけ在庫があってすんなり買うことができた。

どうでもいいことのようだけど、その時、導きは囁くようにくる、と思ったのだ。

天啓がおりるように「そうか!」と膝を叩くように来るよりも、日常のさまざまな場面で実は「こっちだよ」「こっちがいいよ」と、つねに囁く声がしているのかもしない。

旧約聖書の列王記のなかに、預言者エリヤが神と対話するシーンがあって、「still small voice」という言葉が出てくるそうだ。

「その時、主が通り過ぎ、激しい風が山を直撃し、岩が砕け落ちました。しかし、風の中に主はいませんでした。風のあとに地震が起こりましたが、そこにも主はいませんでした。地震のあとに火が燃えましたが、火の中にも主はいませんでした。火のあとに、ささやくような細い声が聞こえてきました。」

私は特定の宗教を信仰していないかわりに、なんでもわかっている「本当の自分」のようなものが存在すると思っている。

人によってはそれを神と呼んだり、魂といったり、ハイアーセルフといったりするが、呼び方はどうでもいい。

それがきっと「こっちがいいよ」「こうしたらいいよ」と語りかけてきている気がする。

時にはモヤモヤとした違和感として身体で感じることもあるかもしれない。

それはすごく小さな声なので、頭の中のうるさい考えを黙らせて、耳を澄ませないと聞こえない。

思考を巡らせることと、聞くことは、モードが違うので同時にはできないそうだ。

この先、世界がどうなっていくかはわからないけれど、

もう自分を小さく見積もっている場合ではないことだけは確か。

自信がなくなったり、何かに迷ったら、すこし時間をとって耳を澄ませてみるといいかもしれない。

AMの周波数に合わせながらFM番組が聞けないように、自分の望む局に周波数を合わせないと聞こえない。

私はカフェでぼーっとすることが好きなくせに、いろんなことに焦って、つい要らない思考が動いてしまう。

これからは今まで以上にぼーっと受け取る時間を作ろうと思う。

どちらにしても、暑くてほとんど思考が停止する夏だからちょうどいい。

5.5.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

朝ごはん好き

早起きは決して得意とはいえないのに、朝の時間が好きだ。

雨上がりや、空気が澄んで光が美しく斜めに差す朝は特に好きで、こんな日になぜ通勤しなければならないんだろうと、よく思っていた。

美味しいパンを買った翌日は、朝ごはんが楽しみになる。

家から徒歩だと20分くらいのところに美味しいパン屋さんがあって、国産小麦でマーガリン等のトランス脂肪酸はなし、生クリームなど余計なものも入っていない、しみじみと小麦の美味しさがわかる食パンを売っている。

そういうきちんと作られたパンを食べる時、小麦粉が身体に悪いとは思えない。

いつの頃からか、外で食べる朝ごはんの時間も好きになった。

以前はモーニングを出すような喫茶店が地元には無かったので、旅行以外で朝ごはんを外で食べるという発想もなかった。

でも、モーニングを出すコーヒーショップやパン屋さんができ始めて、わざわざ朝ごはんを食べに休日に駅の近くまで出かけてみた時、地元なのに日常から離れる感じがして、新鮮でワクワクした。

ちょうど名古屋のチェーン店が横浜にもでき始めた頃かもしれない。

もともと旅先の朝ごはんは好きなので、ホテルは大抵朝食付きにする。

といっても普通のシティーホテルであれば、朝食バイキングであっても内容はだいたい決まっているのだけど、朝の時間に会場になっているレストランやカフェに行くのが楽しいのだろう。

時々無性に懐かしくなるのがイタリアの朝で、4つ星ホテルでも泊まらない限り、朝ごはんは甘いパンとコーヒー。

私は大抵カプチーノだった。

パンはクロワッサンの形をしたコルネットで、粉砂糖がけかクリーム入りか、またはジャム入り。地方によってはブリオッシュとも呼ぶようだ。

ホテルによっては、小さな四角いラスクが2枚袋に入ったものが置いてあったり、他のパンを見かけることもあるが、いわゆる食パンのようなものは見たことがなかった。

ガイドブックを見ると、最近はコルネットを頼んでからピスタチオクリームなどをその場で詰めてくれるというオシャレな店もあるらしい。

つくづく時代は変わったのだな、と思う。

ただ私が懐かしいのは、2つ星くらいのこじんまりしたホテルののんびりとした朝食ルーム、もしくはよく泊まった宿の、大きな木の下のテーブルでの朝ごはん。

宿の人が持ってきてくれたカプチーノを啜り、コルネットを齧りながら、今日はあそことあそこに行こうかなと考える。

イタリア人の朝食は甘い、ということは、いまでは割と有名な話だけど、実際初めてイタリア人の家に泊まった時、朝のテーブルにはチョコがサンドされた袋入りビスケットが器にごそっと盛られて置いてあって、それを開けてつまんだ。

幸い私は朝から甘いものでも苦にならない。

海外の旅で最も素晴らしかった朝ごはんのひとつは、ウィーン西駅前のホテル。

12月始めだったせいかホテル料金が安くて、初めてのオーストリアだったので、安心のために4つ星にした。

朝食がいいというレビューが多かったので楽しみにしていたら、本当にその通りだった。

とにかくパンの種類が多い。

ふつうの食パンのようなものから、丸いパンの上に切り込みが入っていて、ひまわりの種やケシの実がまわりについているカイザーゼンメル、 ライ麦パン、モーニングケーキといったパウンドケーキのようなものもあった気がする。

カメラつきの携帯電話なんて無くて、一眼レフを朝食会場に持っていく気力も勇気もなかったから写真がないので思い出せないが、 全種類食べてみたくても食べきれない種類の多さだったと思う。

もちろん、卵料理やハムやソーセージなどもいろいろとあった。

でも、とにかくパンの美味しさに驚いたのは、オーストリアのパンが美味しいとまったく知らなかったからだった。

和食の朝ごはんも好きで、日本の朝食バイキングでは和食を選ぶことも多い。

京都の四条通りに泊まった時は、朝食なしにして、三条にあるおばんざい屋さんの朝ごはんを食べに行った。

早朝の、車も人も少ない四条通りはかなり気持ちが良かったのを覚えている。

ひとつだけ、心残りな朝ごはんがある。

東京ステーションホテルだ。

丸の内駅舎の中央、大屋根の屋根裏部分にゲストラウンジがあり、朝は宿泊者専用の朝食ビュッフェが用意される。

天窓があり、赤煉瓦の壁が一部むきだしになっているスペースに、洗練されたお料理やパンが並んでいる。

その時は多分、それほどお腹が空いていなかったのだと思うが、シェフが目の前で作ってくれるオムレツをつい頼んでしまったら、それである程度お腹がいっぱいになってしまい、いろいろなものが食べられなくなってしまった。

今でも残念だった~と思うけれども、もうなかなか泊まることはないだろう。

なにせ宿泊料金が、安い時期の京都のホテルと新幹線のパック料金近くする。

その時はたまたま部屋のグレードアップまでしてもらって、とても素敵なホテルだったけど、東京駅にいるのに旅立たないというのは、なんだかちょっモヤモヤする。

それならやっぱり旅に出たいので、あのモーニングラウンジの朝ごはんは、食べたことがあるにもかかわらず、なんとなく憧れが残っている。

4.5.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

桜 咲く

3月、急に暖かい日が続いて春の花の成長が一気に進んだ。

気づけばコブシやハクモクレンの白い花々が、高い木の上で満開になっていて驚いた。

蕾にすら気づかなくて、数日であっというまに開いたようだ。

見渡せばスイセンや道端のスミレも咲いているし、桜の足元でもよく見る薄紫のハナニラも顔を出していた。

今年は春の花が早い。

私の住んでいる集合住宅は、道路から少し上がったところにバス通りを見下ろすように建っている。

通りは桜並木になっていて、春になるとソメイヨシノがまるで雲が広がるように咲く。

毎年桜が咲き始めるとそぞろ歩きの住民が増えて、皆なんとなく幸せそうだ。

数キロにわたる並木で、満開時にはところどころ花のアーチになった。

散り始める頃にバスに乗ってその下をくぐると、花びらがふわーっと舞い上がって後ろに流れていき、うっとりするくらい幻想的だった。

近くには歩道橋が2つあって、桜の木の上のほうを目の前で見ることができた。

歩道橋の手すりに花が覆いかぶさるように咲いて、夢のように綺麗だ。

毎年カメラを持って近所の桜を撮影して歩いたが、歩道橋の桜を撮るのが楽しみのひとつだった。

咲き始めのソメイヨシノは初々しくてピチピチしている。

ファインダー越しに見るその花たちは、女の子たちがクスクス笑っているように風に揺れて、あまりに可愛くて「こんにちはぁ。ようこそようこそ」と声をかけた。

2、3年前、この並木の桜は大きくなりすぎたせいなのか、かなり枝を切られてしまい、花の付き方もすっかりショボくなってしまった。

もうなかなかアーチにはならないかもしれない。

歩道橋にかかっていた桜の枝もだいぶ切られたり、下の方から切り倒されてしまったものがあり、手すりを越えて咲くことは無くなってしまった。

これを書いている月末、数日前はまだ家の前の桜は一分も咲いていなかったのに、今日は七、八分も開いてすっかり春の風景だ。

東京はもう満開らしいので、このStay Saltyが公開される頃はすっかり散って、八重桜が咲き始めているかもしれない。

ソメイヨシノは昔から日本にある山桜などと違って、人が挿木や接木をして作ったクローン桜として知られている。

寿命は60年程度と言われていて、植えられた時期が同じだと、同じくらいに弱るのだろう。

家の周りの桜も幹の内部がスカスカになった木が増えて、毎年どこかが切り倒されているようだ。

でも少し調べてみたら、寿命を延ばせないわけでもないらしい。

専門的なことはプロに任せて、一般人が気をつけられるのは、桜の根を踏まないことくらいだ。

もう10年以上前になると思うが、初めて夜行バスに乗って桜の時期の京都と奈良に行った。

奈良の吉野山の桜の撮影が主な目的で、その前に、人混みが嫌でずっと避けてきた京都の桜も巡ってみることにした。

朝の6時に京都駅前に到着。

通勤の人々に混ざって地下鉄に乗り、賀茂川沿いの半木の道(なからぎのみち)に紅色の枝垂れ桜を見に行った。

早朝で、神社仏閣ではないので、いるのはジョギングをしている人や犬の散歩の人だけ。

のんびりとした朝の光の中で初めて京の桜を見ることができた。

それから平安神宮の神苑、珍しい桜も多い平野神社、石庭が有名で桜苑もある龍安寺、遅咲きの御室桜がある仁和寺、西行法師ゆかりの勝持時、法金剛院など、たくさんの桜に迎えられた。

ソメイヨシノももちろんあったはずで、川面に映る姿と朱色の橋のコントラストは素敵だった。

でも思い返してみれば、京都で印象に残ったのは枝垂れ桜だったかもしれない。

半木の道、平安神宮、龍安寺も、風に揺れる紅色の枝垂れが優美で京らしかった。

また行きたいと思いつつ、それ以来、桜の季節の京都には行っていない。

ひとくちに「桜」といっても400種類はあるらしい。

形も色もすこしづつ違うのに、どの桜からも幸せを感じたり、切なくなったり、なにかしら琴線に触れるものがある。

それは桜という花の存在感からもあるだろうが、春が日本人にとって始まりと終わりの時期で、それぞれの人の節目のどこか片隅に桜があったからかもしれない、と思う。

最後に、一時期はまった西行法師の歌を一首。

散る花を 惜しむ心や とどまりて また来ん春の たねになるべき (西行)

3.6.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

手紙

学生時代から手紙を書くことが好きだった。

送る相手は遠く引越してしまった友達の他に、いつも誰かしらペンフレンドがいた。

昔は雑誌にペンフレンド募集コーナーがあって、いまでは考えられないことだが個人の住所と氏名が載っていた。

それで特に問題もなかったのだから、つくづく日本は平和だったと思う。

手紙を書くときは好きなレターセットを使って、かわいいシールなど貼ったりしていた。

私の学生のころはサンリオ全盛期で、子供向けだったせいもあるだろうが便箋や封筒は今より買いやすい値段だったような気がする。

最近、ちゃんとした手紙や一言カードなどを書くとなると、なんだか手元がおぼつかないというか、まるで脳と手先がうまく繋がっていないようにフラフラする。

それくらい、手紙という形で文章を書く機会も、受け取ることも減ってしまった。

ポストに手紙が届いていると嬉しくてわくわくした、あの受け取る時のヨロコビの感覚は、もはや絶滅危機手前なのだろうか。

その一方で数年前から文通が流行っているらしく、以前テレビで特集のニュースがあった。

銀座の大手文具店で、文通のために便箋やカードを選ぶ人が案外多いのだという。

便箋やはがきの絵柄を季節に合わせたり、切手も相手の好みや雰囲気に合わせたりと、私も好きでやっていたが、そういった小さなこだわりは残っていってほしいと思う。

旅先から絵葉書を書くのも好きで、旅行に行くときは友人の住所を忘れずにメモしていった。

完全に自己満足で、もらう方はなんとも思っていなかったかもしれないが、インターネットがまだなかった頃は、夜ホテルの部屋で絵葉書を書くのが旅の楽しみのひとつだった。

最近、手紙というものは時を経ると別の性格が帯びるような気がしている。

はじめての海外旅行でヨーロッパを旅した時、家族にあてて送った絵葉書を、帰国後、親から渡された。

最近その絵葉書をひさしぶりに見つけたのだが、数十年経っているから、自分では細かなところまで覚えていなくて新鮮だ。

少しここに引用してみる。

「サウジアラビアのデュバイ(ドバイのこと)経由でロンドンに朝6時に着きました。入国審査で観光と言ったのに留学かなにかと疑われて、一瞬入国拒否されるかと思いました。ホテルはビクトリア駅から歩いて5分くらいのB&B(Bed&Breakfast)です。1日目からとにかく歩き回って、ピカデリーサーカス、ナショナルギャラリー、ビックベン、ロンドン塔、ロンドンブリッジ、バッキンガム宮殿、etc と歩き回っています。思ったより小さな町で歩こうと思えば歩けるので、1時間も2時間も歩き続けたり、地下鉄も日本の見本になっただけあって迷うことはありません。(中略)イギリスの食べ物は確かにまずい。デパートやスーパーでりんごやサンドイッチをかってかじったりしてます。予定を変更して30日に夜行でとりあえずパリに入ります。云々」

1988年当時はまだユーロスターがなくて、パリに行くには飛行機かドーバー海峡を船で渡るしかなかった。

イギリスの食べ物が美味しくなったと噂に聞いたのは、ロンドンとパリが直接繋がってからだ。

ドバイも今のような観光都市ではなく、名前も聞いたことがなかった。

給油で着陸した時、白い服を着た髭の男たちがドカドカ機内に入ってきて、まるで銃でも突きつけられそうな雰囲気だったが、彼らが手にしていたのは掃除道具だった。

自分が書いたハガキだけど、時代を経ると、誰かが書いたエッセイのように読めるのが面白い。

私という個人より、時代の空気のようなものが前面に出る感じがする。

以前の号で、親が残した写真が捨てられないと書いたことがある。

捨てられないのは写真だけではなく、手紙もだ。

個人的なものだから本当はもう捨てるべきなのだけど、どうもすんなり捨てられない。

読んではいけないなあと思いつつ、叔母が母に当てた手紙をちょっと開いてみる。

「姉上様・・・」で始まる手紙は言葉使いがとても丁寧で、なにか文学作品でも読んでいるような気分になる。

便箋はもちろん縦書きだ。

昭和、平成と、母のもとに届いて今や茶色くなったたくさんの手紙の束は、やはり個人というものを越えて、人が感じること考えることの普遍さや、時代の香りが立ち上るような気がする。

アンティークショップでセピア色の写真を見たとき、その人がどこの誰ということを超えた存在に感じるのと似ている。

手紙は時代を超えるけれど、次元も超える。

誰かを失って心の整理がつかない時、亡くなった人に手紙を書くことは癒しにつながるかもしれない。

自分の気持ちと向き合ってそれを文字にすること、伝えたいことを書き出すことは、豊かな時間になると思う。

静かな空間で手紙を書いて、それをお焚き上げしてくれる手紙寺という処が千葉の船橋や銀座にあるそうだ。

自分のラストレターも預かってくれるらしい。

気になるならば、調べてみるといいと思う。

2.5.2022

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

内側を旅する

2020年秋にパリとイタリアに行きたいと思っていたその旅が夢と消えて、さらに月日が流れた今、外国が遥か遠い場所になった。

そしてその間は、遠出をしたりあちこち出歩くのを控えめにして、あらためて自分と向き合う時間を持つことができた。

おそらくそういう人は多いのだろう。

日々の生活の中で「行動しなきゃ」という意識が強く、動かないでいると罪悪感のようなものを感じたものだったが、社会全体が自粛という状態になったおかげで、やみくもに動かずじっくり考えたり感じたりしていても「良し」とすることができた。

「自分探しの旅」なんて言葉があるが、外をうろついても自分は見つからない。

旅に出て目新しいものを見て気分が変わることで何かに気づくこともあるけれど、結局それはもともと自分の中にあったものだ。

だから時々、自分の内側を探ってみることが大事だと思う。

積極的に外に出ていかない間、好きなイメージをweb上でよく探していた。

Pinterest でいろいろ検索していると、関連画像がどんどん出てきて止まらなくなる。

自分はこんな雰囲気、空気感、デザイン、こんな空間が好きだったんだなとあらためて確認する。

もともと色が大好きで、人の感情や心の仕組みがどうなっているかにも興味があったので、色彩心理とアートセラピーの学校に通っていた。

そして、その学校の特別講座で初めてコラージュを体験した。

コラージュとは、collerというフランス語からきた言葉で「にかわで貼る」という意味らしい。

写真や絵や文字など好きなものを雑誌などから切り抜いて、台紙に貼ってひとつの作品にする。

20世紀初頭に生まれた美術表現だそうだ。

その後、心理分析としてのコラージュをやっている団体のワークショップにも一度参加してみた。

ハサミで雑誌からチョキチョキ切り出すその行為自体がいい刺激になるし、好きな写真やイラストを集めていき、画用紙やノートに配置していくのは単純に楽しい。

複数人数で行う場では、参加者それぞれできたものを見せてシェアをする。

人の作ったものを見ながら話を聞くのも興味深いし、自分との違いを見て逆に自分を知ることもある。

その時好きだと思うものを切って集める人が多いが、なかには特定の色ばかり鋭い形に切り出して貼ったりする人がいたりと、自分が思いつきもしない表現をする人もいるので面白い。

私自身も以前、アートセラピーを用いた日常レベルの気分転換を目的としたワークショップを主催していて、コラージュの会を催したことがある。

作品制作ではないので、綺麗に作ってもいいが、ぐちゃぐちゃにしたい気分ならそれでもいい。

できあがったものを分析することはしない。

出来たものを自分で見てなにか気づくことがあればいいし、見ていて気分がよくなるだけでもいいのだ。

そのときは平面ではなく、箱にコラージュしてもらった。

自分でもやってみて、内側と外側、上下左右後ろ、貼る場所の違いは何だろうと考える。

中に貼るのは大切なものなのか、周りに見せたくないものなのか。

たまに家でひとりでやりたくなることがあって、スクラップブックか画用紙に好きな写真を切って貼ることがある。

惹かれる写真にどんどんフォーカスしていくので楽しくなってくる。

いまの自分はこういう状態なんだなと思いながら、自分の中を探索していくような感じだ。

出来たものをしばらく目に入るところに飾っておけば、見るたびになんとなく気分が上がる。

先日、文房具屋さんの前を通ったら、カードのコーナーがピンクに染まっていた。

最近はピンクや黄色を雑貨や花屋さんで見ることが多くて、春が来るんだなぁと気持ちが明るくなる。

そういう時はカード1枚でも、ハンカチでも、花1輪でもいい、見ると胸のあたりに喜びを感じる色を視界に入るところに置いておくといい。

好きなイメージも惹かれる色も、旅することも会いたい人に会うことも心の栄養になるのに、

多くのことが不要不急といわれてしまう昨今、心が枯れると身体の免疫も落ちていく。

制限がかかっているなら、その時間を利用して自分の内側を探索し、整えておくのはおすすめだ。

いざ動けるようになった時、帆先をどこに向ければいいかインスピレーションを受け取ることができるかもしれない。

何より、内側が整うと外側に見える世界が変わってくる。

とりあえず私は、花を買って気分だけでも先に春を味わおうかなと思う。

12.5.2021

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

ドルチェなクリスマス

11月も後半になって街にクリスマスの飾りが増え始めると、別に特別な計画があるわけでもないのに、なんとなく楽しい気持ちになってくる。

まだ早いなと思いつつもクリスマスのBGMを流して雰囲気を味わいたくなったり(これを打ちながらもインストゥルメンタルのクリスマス曲を流している)、赤い色に妙に惹かれたり、シュトレンとかクグロフとかパネットーネとか、各国のクリスマスのお菓子が気になり始めるのもこの時期だ。

子供の頃、クリスマスはご馳走とケーキを食べて、プレゼントをもらえる特別な日だった。

食べたいと思えばいつでもケーキを食べられる今とは違って、一年のうちでそんな日は限られていたから、特別感は比べようもない。

プレゼントはサンタさんが持ってきてくれる。

鈴の音が聞こえないかなあと、布団の中で耳を澄ませていた自分はなんと可愛かったことか。

父が貿易会社に勤めていて海外とのやりとりがあったので、外国からのクリスマスカードが毎年届いていた。

そのせいか、当時テープレコーダーがある家庭はまだ少なかったのに、幼いころからカセットテープつきの英語の絵本を与えられていたり、絵本付きのクリスマスのレコード(ソノシート)も持っていてクリスマスソングを聴いていた。

ソノシートとは赤や緑色のぺらぺらした薄いビニール製のレコード盤だ。

レコードの中には「赤鼻のトナカイ」も入っていて、「エスさまが守ってくれる。元気をだして」という歌詞があった。「エスさま」ってなんだろう? 誰?と、いつも不思議に感じていた。

「イエスさま」と同じ意味だろうとわかったのは、すこし後のことだった。

小学校3年生の頃、大の仲良しの誘いで教会の日曜学校に1年だけ通ったことがある。

彼女の家の目の前が小さな教会だったからで、日曜の午前中にミサに出て賛美歌を歌い、回ってくる献金箱に献金をし、そのあとはグループに分かれて輪になって椅子に座り、聖書の指定されたところを読んだ。

なにせ小学生だから内容なんてわからないけれど、そのときもらった聖書は今でもよれよれになって手元にある。

1度だけクリスマスのミサに参加したことがあって、覚えているのはいつもと違って聖堂の壁に何本ものキャンドルの火が灯され、ゆらゆらと輝くその光がとても綺麗で、うっとりと見ていたことだ。

仲良しが転校してしまって日曜学校には行かなくなってしまったが、それがキリスト教の世界と直に接した初めてのことだった。

思い返すと聖堂内には十字架しかなく、磔刑像もマリア像もなかったと思うので、プロテスタントの教会だったのだ。

80年代になると、雑誌の影響でクリスマスはカップルのイベントと化していき、その後バブルに突入して、キラキラというよりなんだかギラギラしていった。

そんな風潮は自分とは関係がないものだった。

あらためてクリスマスのことを調べ始めたのは、実際にヨーロッパに行くようになってからだ。

12月25日はイエス・キリストの誕生日ではなく、誕生を記念する日。

もともと古代ローマでは、キリスト教が広まる以前から12月25日に太陽神ミトラの祭りが行われていた。

キリスト教徒たちは、聖書のなかで「世の闇を照らす光」とされるキリストを、太陽神と関連させて、この日をキリストの誕生に結びつけていったそうだ。

万物が枯れ果て、闇の時間が一年で最も長い冬至。それを境にだんだんと日が長くなる。

死から再生へと移り変わるときがクリスマスだ。

2003年の12月、ヨーロッパを最後に旅したのがアドベント(待降節)時期のオーストリアだった。

クリスマス・マーケットを撮影したくてドイツがいいかと思ったが、モーツァルトの街ザルツブルクは町のいたるところに本物のモミが飾られ「五感でクリスマスを体感できる町」と雑誌で見て、行き先を決めた。

ウィーン、ザルツブルク、チロル地方のインスブルック、そして「きよしこの夜」ゆかりの礼拝堂があるドイツ国境近くのオーバンドルフ村をフリーで巡った。

冬のヨーロッパは初めてで、ロングのダウンコートを着ていても外でずっと撮影していると寒さで膝が軋んだ。

夜明けは遅く、午後3時過ぎには暗くなってきてしまったけど、観光名所よりクリスマス・マーケットや町の雰囲気を撮るのに夢中で、冷えるとカフェに入ってメランジェ(カプチーノみたいなミルクコーヒー)とケーキを頼むのも楽しみだった。

ザルツブルクの旧市街ではあちこちの路地に入り込んで歩くのが楽しく、細い路地の先に小さな広場があって、そこにもクリスマスの屋台があったりする。

中心の広場からはモーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」が聞こえてきて、行ってみると市民のグループが合唱していた。

町のあちこちにはイルミネーションが散りばめられていて、でも決して子供っぽくはなく上品で落ち着いた光だった。

このときの旅の経験は、自分の記憶のなかで今でも暖かい光のようにともっている。

いつかドイツや、フランスのアルザス地方やイタリアのアドベントも旅してみたいと思いつつ、機会がないまま年月が流れてしまった。

私のクリスマスのイメージは、これまでの自分の経験や好んで見聞きしたものの影響が強い。

でも、原点はやはり子供のころのクリスマスだ。

夜中に目を覚まして枕元にプレゼントがあるのを見た瞬間の幸福感は、はるか昔になってしまった今も、うっすらと思い出すことができる。

そんな暖かい思い出を作ってくれた家族がいたことに、いまは感謝の念しかない。

今回のタイトルの「ドルチェ dolce」という言葉は、イタリア語で「甘い」とか「デザート」の他に、「優しい、穏やかな、愛情のこもった」といった意味がある。

年末のこの時期が、多くの人にとってあたたかく穏やかな気持ちで過ごせるよう、心から願いたい。

11.5.2021

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

推し活の効能

「 推し」という言葉が使われだしたのはいつの頃だろう。

調べてみると、AKB48が一世風靡したときに一般的に使われるようになったらしい。

私の周り(世代)ではほとんど使う人がいないので、耳にするようになったのはここ数年だ。

もともとは「推しメン」(イチオシのメンバー)の略で、それが人に薦めたいほど好きな人やモノ、ジャンルなどを意味するようになったという。

先日友人とやりとりしていて、「推し活」で病気が治る、という話を聞いた。

以前、毎日10分でも好きなことをするようにしたら持病の症状が改善した、という話も聞いたことがある。

好きなことをしたり考えたりすれば、その人の持つエネルギーが変わる。

人間も物も、すべては振動していて周波数を持っているから、楽しかったり幸せを感じたりすれば、乱れた周波数が整っていくのは当然なのだろう。

思い返せば、イタリア語を勉強して、イタリアに行って、イタリアの情報を発信していたことは立派な「イタリア推し活」だった。

インターネットが盛んになる前だから、イタリア好きの人たちと直接会ってよく交流していたし、NHKイタリア語講座に出演している講師の先生やイタリア人たちを招いての活動もあった。

初めて所属した写真クラブも、イタリア語学校の写真講座の修了生と講師の写真家の先生で作ったものだった。

歌手や俳優を、追っかけるほど好きになったことはないが、「推し活」当時、ほんのすこしだけイタリア人歌手を追っかけたことがある。

今はラジオやTV番組のBGMなどでもイタリアンポップスを耳にするようになったが、以前は日本でイタリアの曲といえばナポリ民謡などのカンツォーネくらいだった(ちなみに「カンツォーネ」は「歌」という意味)。

イタリアンポップスを初めて聞いたのは、ペンフレンドが送ってくれるカセットテープ(!)。

日本でイタリアのCDを売っていたのは、都内の古いマンションの一室みたいなイタリア専門の小さなCDショップくらいだった。

そんな時代、ミケーレ・ザリッロというイタリアのシンガーソングライターが来日公演することになった。

神奈川、東京、東北、九州と10箇所をまわるツアーで、フィアット・ジャパンが協賛。

予備知識ゼロで友人と初日のコンサートに行ってみたらハマってしまい、私は翌日の東京公演も別の人と当日券で見に行き、その数日後の長崎公演も、初日に一緒だった友人と行くことにしてしまった。

コンサートのために長崎に飛行機で飛ぶ、しかもいきなり決めるなんて、そんなことは初めてだ。

せっかく長崎に行くなら観光もしようと、空港を出て船でハウステンボスまで行った。

ヨーロッパの街並みが見えた時は、美しくて感動した。

コンサートの印象がないのはたぶん、3回目だったからだろう。

それより印象的だったのは、夕飯を食べようと行った長崎の中華街がとても小さかったこと(2人とも神奈川出身で比較対象は横浜中華街)、曜日が悪かったのかお店がほとんど閉まっていたこと。

それから、長崎の街と人がなんだかイタリアとダブったことだ。

街に路面電車が走っているのはなんとなくミラノを思い出させた。

電車の中で気軽に話しかけられる。停留所や道端で地図やガイドブックを見ていると、どこに行きたいの?と教えてくれる。

そして教えてくれる行き方が人によって違っていたりするのもイタリアみたいだ、と友人と笑った。

なにかで読んだ話だが、イタリア人は道を聞かれるとそれぞれ自分が一番いいと思う行き方を言うので、人によって違うという。

でも三者三様のその道は、進んでいくとやがてどこかで一本になるのだ。

コンサートの翌日、私たちはグラバー邸に向かった。

グラバー邸のある丘の坂道の上り口にホテルがあって、ふと、お土産コーナーでも見て行こうかと思い立ってロビーに入っていくと、なんとミケーレ・ザリッロのツアー・クルーがいた。

司会をしていたフィアット・ジャパンのイタリア人女性がいたので、思い切って話しかけると、関東から来たということに驚いていた。

ミケーレに会っていきなさい、彼はどこなの?!と探してくれようとしたが、残念ながら彼は不在だった。

本人には会えなかったけれど、スタッフとイタリア語で話せただけで十分満足で、こんな偶然(必然)のほうに私たちは興奮していた。

その後私は、イタリア好きの友人たちにミケーレ・ザリッロを推しまくった。

そのなかの何人かが同じようにハマっていたと思う。

いまこの記事を書くにあたり、ひさしぶりにCDを聴いてみたが、聴きすぎたせいなのか、そこまででもないかなと思ったりする。

ただ、「Strada di Roma ローマの道」という曲を聴くと、以前のようにローマの街角を懐かしく思い出す。

*

推し活していたころ、私は今よりもいろいろと重たいものを抱えていた。

具体的に目に見える問題というより、古い時代の観念にとらわれていたり、自己価値感が低かったりといった、ハタから見てもわからないもので、自分が重い状態にいるということも気づかなかった。

人は通常、自分の状態や気分がどうであるかを自覚しないことが多い。

特に不安や怒りやモヤモヤとした自己否定や無価値観などは、それと同化しすぎて、どんな状態に自分がいるかもわからないのだ。

そんな中で、なにかを好きになり、さまざまな活動をしている時間は自分を活性化させ、気分のいい状態に切り替わることができる。

夢中になっているときは、長崎行きの時のようにインスピレーションに導かれることも多い。

今振り返ると、イタリアが私を呼んでくれ、救ってくれていたのだなと思う。

去年、今年と、不安な時間を過ごしてきた人も多いだろう。

でも、人によっては人生を変える大きなきっかけになったはずだ。

変化の多い時期ほど、自分の中心に戻る時間が大切。

推したいほど好きなことがあって、そのことに意識を向けるだけで気持ちが明るくなるのなら、それはとても幸いなことだ。

10.5.2021

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

聖フランチェスコとポルツィウンコラ

イタリア中部「緑のハート」と呼ばれるウンブリア州に、アッシジという小さな町がある。

中世イタリア最大の聖者、聖フランチェスコの生誕地として有名で、多くの巡礼者や観光客が訪れる。

サン(聖)フランチェスコというイタリア名にピンとこなくても、サンフランシスコというアメリカの町の名であれば、知らない人はほとんどいないだろう。

現ローマ教皇フランシスコの名前は、この聖人からとられている。

1226年10月3日、アッシジの丘の麓にある小屋で、フランチェスコは彼を慕う仲間や弟子たちに囲まれて亡くなった。44、または45歳だった。

その死の2年後、教皇グレゴリウス9世によって列聖され、のちにイタリアという国の守護聖人となった。

毎年命日の10月3日は、アッシジの主要な聖堂や教会で、トランジトゥスという帰天祭が行われ、翌4日は天国での誕生日ということで祝日として祝われるそうだ。

日本を含め世界中にあるフランチェスコ会の教会でも、この2日間は特別な日のはずだ。

1993年、私は初めてのイタリア一人旅でアッシジを訪れて、その3年後には3ヶ月滞在し語学学校に通い、その後も何度か旅行で訪れている。

面白いことに私のようなクリスチャンではない人間も、なぜかフランチェスコやアッシジという土地に惹かれ、訪ねてしまう人が多い。

人生の途中で立ち止まったり転機となる時期に来ている人もいる。

「サン・フランチェスコ聖堂と関連修道施設群」が世界遺産に登録されたのは2000年。

アペニン山脈の支脈、スバジオ山から下っていったところ、端から端までまっすぐ歩いてもちょうどいい散歩コースくらいの小さな丘に、大聖堂といくつもの教会、そして観光客にはわからない各国の修道施設が数多くある(らしい)。

でも今回は丘の下にある、ちょっと変わった礼拝堂ことを紹介してみようと思う。

列車でアッシジに到着して駅舎を出ると、横長に広がる丘の上の旧市街が見える。

たいていの旅人は駅の売店でチケットを買ってバスで丘の上に向かい、ツアーならば町の入り口までツアーバスで上っていく。

でも実は、駅をはさんで丘とは反対側にとても重要な場所がある。

サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂だ。

「天使たちの聖母マリア」という意味で、アメリカのロサンジェルスの名前の元となっている。

かなり大きな建物で、丘の上からもその丸屋根が見える。

入り口を入ると、不思議な光景が目に入る。

正面に小さな礼拝堂が建っているのだ。

大きな聖堂のドームの下にぽつんと建つ御堂。

見るたびに、目を離すことができない不思議な空間。

御堂はポルツィウンコラといって、フランチェスコと彼の仲間たちが拠点にした場所。フランチェスコがこの世でもっとも愛し、息をひきとった地でもある。

サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂は、ポルツィウンコラをすっぽり覆って守るように建てられている。

フランチェスコはアッシジの裕福な商人の家に生まれたが、騎士に憧れて戦いに参加し、隣町のペルージャの捕虜として1年間囚われ身体を壊した。アッシジに戻って療養したのち、また戦争に行こうとするが、「私の家を建て直しなさい」という神の声を聞き、ついには親も財産も捨て、着ていた服も親に返して何も持たずにアッシジの丘を降りていった。

その当時、彼自身の手で石を積んで修復した教会や聖堂のうちのひとつが、ポルツィウンコラだった。

もともと4世紀頃に造られたものだそうが、長い間放置されていたらしい。今は正面にフレスコ画があって華やかなイメージがあるが、それは14~15世紀に飾られたようだ。

昔このあたりは森の中で、フランチェスコと仲間たちはポルツィウンコラのそばに、木の枝や葉や泥で小屋を造って住み、そこから布教の旅に出ていってはまた帰ってきたようだ。

私は旧市街にある古い石造りの建物の一部屋を借りていて、ときどき駅行きのバスに乗って、サンタ・マリア・デリ・アンジェリのある新市街地に散歩に行った。

丘の上には無いスーパーに行きたかったこともあるが、まずは聖堂に入ってポルツィウンコラの前の椅子に座ってしばらく眺めた後、中に入り、6つくらいしかない古い木の椅子に座るのが好きだった。

椅子は壁にぴったりと寄せてあり、そのでこぼこした石の壁を触ってみる。

狭い御堂の中は薄暗く静かで、フランチェスコたちが生きていた時代の空気に満ちていた。

右斜め後方には「神のお召しの礼拝堂」がある。

フランチェスコが亡くなった場所で、内部には彼が腰に巻いていた縄が収められ、外壁にはドメニコ・ブルスキによる「聖フランチェスコの死」が描かれている。

この礼拝堂の横にある椅子にも座って、よく絵を眺めていた。

聖堂内には他にも博物館などの見どころがあるが、イル・ロセートという中庭の小さなバラ園も知られている。行った時は外側からしか見られなかったが、ここはフランチェスコが欲望と戦うためにバラの茂みに裸で身を投げたと言われていて、その時からバラの棘がなくなったという。

本当に棘がないのだろうかと、じーっと探してみたことがあるが、少しだけ見つけてしまった。

彼らの生き方でいまの時代に参考になることはあるだろうか、と考える。

当時は富める者と貧しい者の差が激しい時代で、伝記映画を観ると聖職者ですら豪華な聖衣を身につけている。

フランチェスコが聞いた神の声の「私の家・・」とは、建物ではなく教会組織だったという。

何かを所有すれば守る必要が出てくるし、それによって争いも起こる。

なにも持たなくても神様が面倒をみてくれるのだ、とフランチェスコは考えた。

「空の鳥を見よ、播きも刈りも、倉におさめもしないのに、あなたたちの天の父は、それを養ってくださる。・・・・だから何を食べ、何を飲み、何を着ようかと心配するな」(マタイ6章26~31節)という言葉のとおり。

今の時代、すべてを捨てるのは現実的ではないし、「天界にいる神様」を信じているわけではないけれど、私たちは何か大きなものに生かされていて、常に与えられ続けているということにもっと気がついたらいいのではないか、と最近は思っている。

そんなことはあり得ないと否定すると、流れてくるものを泥でせき止めることになる。

流れを信頼する。そうすれば流れてくる、きっと。

実は、ほんとうにそうかなと、いま実験しているところだ。

9.5.2021

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

文字の世界へようこそ

「文字の世界へようこそ!」

銀座のとあるスクールの体験レッスンに行った時のこと、はじめに先生からそう言われて、なんだか新鮮な気持ちになった。

文字の世界・・・そんな世界があったのか。

今からちょうど3年前の夏、私はカリグラフィー・スクールの通信講座の受講を決めた。

それで、その前に一度体験レッスンを受けるために銀座まで出かけていったのだ。

カリグラフィーとは、ギリシャ語の「美しい書きもの」という言葉が語源の英語。

日本では一般的に「ラテン・アルファベットの書道」と認識されているが、ご存知ない方もまだ多いと思う。

私はといえば、名前は知っていたが、“カラフルなペンでカードを書く習い事”という偏ったイメージしかなく、自分の趣味に合うものだとは思っていなかった。

それがたまたま、書店のデザイン関係の棚をぼーっと眺めていたとき、ものすごく素敵な本に出会ってしまった。

日本でも人気が出始めていたインドネシア人カリグラファーの、カリグラフィーを用いたスタイリングやグラフィックデザインの本で、決して大げさではなく「なんだこれは!」と衝撃を受けてレジに直行。

ちゃんと勉強したことはないけれど、デザイン的なことはもともと好きで、自分の写真と言葉を組み合わせることをよくやっていたし、フォントを選ぶのも楽しかった。

でも当たり前だが、フォントと手書き文字は違う。

地道な練習が必要で、それを続けられるだろうかとしばらく考えた。

小学校の時、習字を習っていたけど、練習がめんどくさくて、先生のオレンジ色のお手本に半紙をのっけてなぞって出したこともあるのだが。

でも、前述の本の中に書かれていたこんな文章に魅了されてしまった。

「書くときは心をひとつにして、目の前のことに集中する必要があります。その感覚はまるで“瞑想”のようでした。ペンを伝って生み出される美しい線や形は、どれもユニーク。それは、ゆるやかに交差する木の枝や草のうねりなど、自然との共通点がたくさんありました。カリグラフィーに没頭していると、森の中にいるような静けさが訪れ、それがインスピレーションとなって、指先からあふれてきます。なんともいえない至福の瞬間でした。」

「カリグラフィー・スタイリング」(ヴェロニカ・ハリム著 主婦の友社)より

植物が描く曲線や形と、文字は共通しているのか。

森の中で瞑想するように美しい文字が書けたらどんなにいいだろうと、その世界に足を踏み入れてみることにした。

そこは、予想以上に広くて深い世界だった。

カリグラフィーにはクラシックスタイルとモダンスタイルがあって、私が申し込んだスクールはクラシックの書体を教える学校だった。

はじめに習うのはイタリック体がいいとのこと。

イタリックといえば、パソコン上ならば文字を斜めにすることだ。

なぜイタリアなんだろう、と考えるわけでもなく、そういうものだと思っていた。

MacにApple Chanceryという、よく見かける斜体のフォントがあって、私も好きでときどき使う。

Chanceryの読み方がわからなくて、センチュリーとかいい加減に読んでいた。

イタリック体はこれに似ているな、と思った。

好きな書体を手書きで書けるようになるなんて、と喜んだが、似ているのは当たり前。

イタリック体の別名は、チャンサリー(Chancery)というのだと知った。

14世紀後半にイタリアの学者によって生み出されたものが起源といわれるイタリック体は、15世紀にローマ教皇庁尚書院(=チャンサリー)の公式書体となった。

尚書院(しょうしょいん)とは、教皇庁の管理・運営を司る機関のことらしい。

ルネッサンス期に生きていた人たちと同じ文字を書いている!

そのことは、ヨーロッパが好きな私にとって、幸せ以外の何物でもなかった。

カリグラフィーの歴史は2000年を超える。

紀元前1世紀にすでに使われていたローマンキャピタルという大文字だけの書体は、ローマ皇帝の石碑などに使われていて、文字の中で最も格が高いそうだ。

文字に格があるなんてことも初めて知った。

3世紀ころ聖書の写本に用いられたアンシャル体、フランク王国のカール大帝の治世(8~9世紀)に広まったカロリンジャン体、13世紀頃から主流になったゴシック体・・・

その他さまざまな書体が時代や地域によっても枝分かれしていったらしい。

そんな広大な歴史があるなんて思ってもいなかった私は、最初のイタリック体で苦戦した。

マイペースで練習できる通信添削にしたものの、通学して先生に直接細かく指導してもらう機会が少ないので、予定よりずっと時間がかかってなんとか終了した。

もちろん文字の練習に終わりなんてない。

個々のアルファベットが書けるようになっても、字間の取り方が綺麗にできていない。

少しづつ自分らしいイタリック体にしていけたらと思う。

さて次は、もともと習いたかった“流れるようにくるくる飾りをつけられるカッパープレート体”だ・・・

と思ったところで、別のものに出会ってしまった。

パリ在住の先生に習うフランスの書体。

インスタグラムで見て、「なんだこれは!」とまた思ってしまった。

そう思ってしまうともう、なにがなんでもそちらに行ってしまう。

なぜなら、そのわくわくする感じが、自分にとっての道しるべだから。

その後、フレンチスタイルの書体を3つ教わった。

フレンチといっても、元を辿ればイタリアだったりと、さまざまな流れがあるらしい。

ナチュラルなブラウンのくるみインクと、フランスのcansonというメーカーの、ざらっとしたクロッキー用紙で練習するのが大好きで、書いている間は19世紀のパリにいる気分になれる。

これも、私にとっては至福の時間だった。

文字の世界の旅は、こつこつマイペースで続いている。

今は念願の“くるくるの飾りをつけられるカッパープレート体”を、ドイツのカリグラファーが書いた詳しい教則本を見ながら独習している。

どこまで独学でいけるかわからないが、少しづつ憧れの形が書けるようになっていくのが嬉しい。

ただ亀の歩みなので、“くるくるの飾り”が書けるのはまだ少し先だ。

これまで習った書体も練習しないと書けなくなるし、書いてみたい書体はいくらでもある。

残りの人生で、旅はどこまで行けるだろう。

おまけに、文字を書いているともうひとつ別の世界とも関わってくる。

「道具の世界」だ。

これについてはまた、別の機会に。

8.2.2021

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

記憶のなかの沖縄

また夏が来てしまった。

日本の夏の風物詩は好きだったのに、この尋常じゃない暑さはなんなのだろう。

まだ梅雨に入る前のある日、ベランダに出たら湿気を含んだお日様の匂いがした。

うわ、夏がくるのかと思うと同時に、記憶の中にある懐かしい匂いを思い出した。

大学時代、初めて沖縄に行った時の日向の匂い、そして蒸し暑い空気の匂い。

那覇空港を出ると、経験したことのない湿気で一瞬身体が重くなって驚いた。

昼間の日差しは肌を突き刺すような強さ。

でも、日陰に入れば海からの風が涼しい。

空が広くて開放的で、海が見えればそれまで見たことのないくらい美しい色だった。

椰子の木が立ち並ぶ国道58号線を車で走っていると、英語の看板が増えてくる。

ハンバーガーのA&Wに立ち寄ったりすると、当時まだ日本から出たことがなかった私は、まるでアメリカにいるような気分になった。

初めて友人同士で飛行機に乗り、同じ学科の沖縄出身の友人の実家に泊めてもらい、あちこち案内してもらった。

激戦地だった南部にも行って、ひめゆりの塔などの戦跡を巡り、沖縄戦の悲惨さを感じることもあったが、美しい海と空と、琉球の独特な文化、紙のパラソルがささったカラフルなトロピカルドリンクや、夜中のディスコや、目の前で焼いてくれるステーキや、ブルーシールのアイスクリームといった、非日常に溢れた楽しい旅行だった。

それまでに行ったことのある国内の観光地のどことも似ていない。

思わず、本州に絵葉書送るのに切手いくらかな?と聞いたぐらいだ。

その時から沖縄は、他とは違う特別な場所になった。

社会人になってから数回、一人で、もしくは別の友人と一緒に、沖縄に戻った友人を訪ねたが、帰りの飛行機が那覇を離陸するたび、私はなぜだか泣くようになった。

友人と別れるから寂しいということも多少はあるものの、なぜか沖縄という土地から離れる時、魂を置いてくるような感覚になって、涙が出てくるのだ。

賑やかなリゾートよりも、静かな時間帯の浜辺や、観光地ではない海辺が好きになった。

夕暮れ時、ひとけの無くなった真っ白な砂浜は、別の惑星にいるようだったし、堤防に座って、遠くの雲の中に雷が光るのを見ながら、ずっとおしゃべりした時間も思い出に残っている。

そのうち、沖縄の独特な霊的世界のこともうっすらと知るようになった。

祖先崇拝や、ユタ(民間の霊媒師)やノロ(琉球神道における女性祭司)という存在、御嶽(うたき)や 拝所(うがんじゅ)という神聖な場所、ニライカナイ信仰など、本土の人間にはなかなかわからないことも多い。

ふと見るとコンビニの真裏に大きな亀甲墓があったりと、死者と生者の距離がとても近いような印象もあった。

**

沖縄に滞在しているある時、一人で久高島(くだかじま)に行ってみようと思い立った。

久高島は沖縄本島の東南にある島で、琉球の祖アマミキヨが天から舞い降り、ここから国づくりを始めたという聖地。

インターネットがなかった当時、手持ちのガイドブックの情報だけで、とりあえず那覇から安座真(あざま)港まで行き、そこから船に乗った。

久高島ではとにかく、アマミキヨが最初に降り立ったという突端のカベール岬に行こうと思っていた。

港を背にしてまっすぐまっすぐ進んでいくと辿り着くはず。

ちょうどお昼頃の強い日差しの下、観光客の姿は少ない。

港の近くで自転車を借りて漕ぎ出すと、前方から戻ってくる自転車1台とすれ違ったきり、あとはほぼ一人になった。

途中、島の東側にあるイシキ浜らしきところに寄ってみる。

イシキ浜は、五穀の種子の入った壺が漂着したという伝説のある浜。

なにせ一人なので、そこが本当にイシキ浜だったのかはわからない。

そこからまた、植物に囲まれた道を、ぐんぐん自転車を漕いでいく。

空の青と、道の白と、植物の緑しかない。

しばらく行くと空と海が視界に広がり、突端にたどり着いた。

そこは、あの世とこの世が接しているような場所だった。

誰ひとりいない。

遠くの雲を見ていると、自分もふわりふわりと浮いてしまいそうだ。

風に吹かれながら、来た道を振り返り、また目の前の水平線を見た。

海の彼方にある理想郷、神々の住む島・ニライカナイとは、どこにあるのだろうか。

私はそこからまた戻り、西側のロマンスロードと呼ばれるあたりに行ってみようとしたが、あまり散策しようと思わず、民家のあるあたりを少し歩いただけで、また港に戻っていった。

やみくもに島のあちこちに行こうと思わなかったのは、久高島は60年代まで風葬が行われていたと聞いたからだ。

西側の岸壁の風葬地は、いまはコンクリートで塞がれたそうだが、訳も分からず、そういった場所の近くに行ってしまうのが怖かった。

昔、同僚が沖縄旅行中に、外に置かれていた棺を知らずに触ってしまった、という話を聞いたことがあるからかもしれない。

沖縄が日本に返還されたとき、私は小学生だった。

担任の先生が「日本に新しい県が増えた」記念に、琉球舞踊の絵の1セント切手と、ゆうなの花の2セント切手をクラス全員に配ってくれた。それぞれ「琉球郵便」と書いてあって、今でも持っている。

それが何を意味するのかよくわかっていなかったし、自分が沖縄と縁があるとは思ってもみなかった。

今もまだ戦争の犠牲になり続けている沖縄。

古い文化やしきたり、独特な霊的世界が残る沖縄。

気楽な観光地の顔だけを持つ土地ではないけれど、思い出すのは空と海に向かって解放されるような自由な感覚ばかり。

もうずいぶん長いこと行っていない。

でもまた波長が合った時に、きっと呼ばれるに違いないと思っている。

7.2.2021

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

写真はかつて宝物だった。

私の両親はすでに空の上に行ってしまったが、地上に遺していったものの中で処分できないものがある。

それは写真だ。

私たち子供が生まれてからのものだけでなく、独身時代の写真もあるし、母方の祖父母の若い頃のものまで出てきた。

中には、誰の写真なのかわからないものも結構ある。

裏に書いてある苗字は母の実家だが、写っているのが誰だかわからない。

祖父や父の友人と思われる他人の写真もある。

そんなのさっさと捨ててしまえばと思うかもしれないが、これがなかなかできない。

そこには、明治・大正時代から、戦後に生きていた人々の姿や当時の空気感が写っている。

同じ日本であっても、今はどこにも存在しない日本の記憶、いや記録の一部なのだ。

二つ折りのカードのような台紙に貼られた、学生服を着た青年の写真がある。

傷つかないようにハトロン紙のような薄い紙で覆われていて、その紙に「卒業記念 ○○(写っている人の名前)」「呈 ○○君(私の祖父の名)へ」と直筆で書かれており、和歌のようなものも添えられている。

撮影の日付は明治。台紙には札幌の写真館の名前が印刷されている。

当時、写真は写真館で撮る特別なものだったはずだ。

祖父は北海道の大学を出ているから、卒業の時、祖父とその人は記念に自分の写真を交換しあったのかもしれない。

ヨーロッパやアメリカでは、19世紀後半にカート・デ・ヴィジット(Carte de visite)という名刺サイズの小さなポートレイトを台紙に貼ったものが流行った時期がある。

名刺がわりに交換したり、収集するようになったそうだが、祖父たちの写真はちょうどそれに似ていると気づいた。

日本にも同じようなものがあったのだ。

自分の手元にも。

現在、写真と写真に関わる状況は、フィルム時代から一変してしまった。

メモリさえあれば好きなだけ撮れるから、多くがプリントされないまま、機械の内部に溜められ、ひっそりと忘れ去られている。

まあ昔も、プリントしてもアルバムに貼らず、缶や箱の中に入れたままのこともあったが・・・。

写真はかつて、もっと貴重で、宝物のようだった時代がある。

写っている人の分身のような存在だったことが。

もう何年も前に仕事で、古い時代のカメラや写真に接する機会に恵まれた。

これは私にとって、とても貴重な経験だった。

ここではカメラの歴史は辿らないけれど、16世紀からさまざまな科学者たちの研究を経て、実用的な写真術であるダゲレオタイプがフランスで誕生したのは1839年とされている。

このダゲレオタイプは、鉄板に焼き付けられた像を鑑賞するもので、焼き増しができない1点もの。

写されたのはポートレイトで、写ることができたのは、アメリカでは教育を受けられることができた裕福な人たちだったという。

1851年に発明されたアンブロタイプは、ガラス板の上に印画され、その頃には中産階級の人たちも写真に写るようになったそうだ。

この2つのタイプの時代、写真は美しいケースに入れられていた。

時代によっても異なるが、革のケースの表面にはエンボスのデザインが施された。

留め金を外して蓋を開くと内側が布張りになっており、そこにもエンボス加工された模様がついていた。

布はエンジ色や茶色、美しいグリーンのベルベットだったりする。

鉄板やガラス板に印画された人物写真のまわりには金属のフレームがはめられていて、それも美しい飾りになっている。

手の中に収まる大きさのものが多く、もう少し大きめのものもあるが、どれも写真立てになったり持ち歩いたりできる宝物のようで、すべて手仕事によるものだった。

当時は亡くなる子供も多かったのだろう。

棺に入った乳児の遺体の写真や、少女の写真と一緒に遺髪が入ったものもああるし、眠るように椅子にもたれている子と一緒の兄弟写真もある。

女性の写真が入ったペンダントのようなものは、裏返すと透明のガラスの中に金色の三つ編みが収められていて、思わず声をあげそうになった。

遺髪なのか、それともお別れの時に入れて誰かに渡したものなのかはわからない。でも、大切なものであることは確かだ。

幕末から明治初期にかけて、日本でもアンブロタイプの肖像写真が制作され、桐箱で装丁されてとても高価だったという。

その後、写真は薄いブリキ板や紙に定着されるようになり、市井の人々も写真に写ることができるようになっていく。

特に、ブリキ板のティンタイプは堅牢なので、アメリカの南北戦争に赴く兵士は、胸ポケットに大切な人の写真を入れていたそうだ。

そうして、写真はまるで写っている人の分身のように、家族や大切な人と共にあった。

仕事でたくさんのポートレイトに囲まれながら、ふと思う。

これら100年以上前の写真に写っている人たちは、もう誰もいない。

どんな人で、どんな人生を送ったのだろう。

その人生で経験したことも、そのとき抱いた感情も、風のようにその人とともに消えてしまう。

**

以前、通信で写真入門講座を主宰していたことがある。

やりとりは郵便で、課題で撮った写真は2Lサイズにプリントして提出してもらっていた。

その当時はフィルムからデジタルへの過渡期だったが、フィルムで撮る人はまだ多かった。

でも、撮ってもせいぜい小さなサービスサイズにプリントするだけだったから、わりと大きめの2Lに伸ばすと、同じ写真でも印象が違い、驚く人が多かった。

大切な写真は、たまには大きくプリントしてみるといい。

手に取ると、それはデータという空気みたいなものから、存在の重さのある宝物に変わるかもしれない。

6.2.2021

DAYS / Kaori Kawamura Column

人生は美しい

縁のあるところには導かれる

人生の中で時々、自分が望む望まないに関わらず、ある方向に導かれてしまうことがある。

それは深いところではやはり自分が選んでいる現実なのだけど、流れに乗っかって進んでみないとわからないことがある。

イタリアとはそんな出会いだった。

大学時代、イタリアのイメージは「なんとなく血生臭い」だった。

だから卒論のテーマもイタリアは避けた。

初めてヨーロッパに行くことになった時も、イタリアはどちらでもよくて、スペインを楽しみにしていた。

1988年に友人と二人でヨーロッパを旅して回ったことは「STAY SALTY vol.11」に書かせていただいた。

イギリスからパリを経由してスイス、ドイツと旅をしてきた友人と私は、ドイツのミュンヘンの駅構内でどこに向かうか迷っていた。

イタリアのヴェネツィアか、フィレンツェか。

結局、ヴェネツィアに行ってからフィレンツェに下ることに決め、出発のホームを確認し、停車している列車を指して、近くにいた駅員に「これはヴェネツィアに停まるか?」と念のために確認してから乗り込んだ。

明け方、列車の簡易寝台から腕をのばしてカーテンを少しめくると、窓の外が一面オレンジ色に染まっていた。

それが初めて見たイタリアの風景だった。

「イタリアに入ったんだ。これがイタリアか~・・・」

その情景を見ながら、なぜか目の前を流れる風景が日本と似ている、と感じていた。

それからトイレに行こうとコンパートメントを出て、車両の後方に歩いていって気が付いた。

出発の時にあった後ろの車両がない・・・。

どうやら夜中のうちに切り離されたようだ。

現在地を確認すると、列車はフィレンツェ方面に南下していた。

急遽目的地を変更し、私たちはフィレンツェに停まる列車に乗り換えた。

振り返ってみれば、ヴェネツィアよりもフィレンツェのほうが私にとって何倍も縁のある土地だった。

実際、フィレンツェの大聖堂の丸屋根のてっぺんまで上がって街を見下ろした時に初めて、ヨーロッパに来たことをはっきりと実感した。

それまでに4カ国を通ってきているにも関わらず、それらはどこか夢の中のようだったのかもしれない。

でも、フィレンツェの赤茶色の屋根が広がる街の風景は、どの場所よりもリアルにヨーロッパだった。

美術館に行けば、教科書で見たことがある名画が山のようにあった。

教会のなかでも突然巨匠の絵に出会う。

街中を歩いていると、みな彫りの深い顔立ちでとにかく美形が多い。

聞こえてくるイタリア語の響きは音楽のようで、そのリズムが意識に強く刻まれた。

日本に帰ってから、イタリア語を学んでみたい、とぼんやり思い始めたが、NHKでイタリア語講座が始まるのは1990年になってからだった。

80年代後半から90年代の初め、折しもイタ飯ブーム、ティラミスブームがあり、フレンチのレストランがどんどんイタリアンに変わっていった頃だ。

少しづつ複雑な文法を学びながら、これに慣れるには文通しかない、そう思った私は、銀座のマガジンハウス社に当時あったワールドマガジンギャラリーを訪ねた。世界中の雑誌が無料で閲覧できるスペースで、イタリアの女性雑誌を片っ端からめくり、読者の投稿ページらしきところにペンフレンド募集の手紙を送った。

イタリアのみならず世界各国から150通以上の手紙が舞い込み始めたのは、たぶん半年以上経った頃だ。

1993年春。

複数のイタリア人とイタリア語ができるヨーロッパの人たちと文通を始めてから半年くらい経って、そのうちの3人に会うため、私は初めて一人でイタリアに行くことに決めた。

まだろくにイタリア語を話せないのに。

その頃の自分を思い出すと、まるで弾丸のようだったと思う。

旅程としては、北イタリアでペンフレンド宅にお世話になってから、フィレンツェを再訪することにした。

そこからローマのペンフレンドの所まで南下する途中、どこか小さな町に泊まってみたい、と思った。

調べてみるとちょうど中間くらいの位置に、列車でいける中世の趣が残る町があると知り、そこに1泊することに決めた。

それが3年後、3ヶ月語学学校に通うことになる、アッシジという町との出会いだった。

私のDAYSのタイトル、La Vita e’ Bella.(ラ・ヴィータ・エ・ベッラ)という言葉は、アッシジの家の大家さんの口癖だ。

「ライフ イズ ビューティフル」。

イタリア映画のタイトルにもなった「人生は美しい」という意味。

なにか嬉しいことがあると、彼女は「ラ・ヴィータ・エ・ベッラ!」と言っていた。

でも、問題や難しいことがあると「La vita e’ difficile. ラ・ヴィータ・エ・ディフィーチレ(人生は難しい)」と肩を落とした。

明るいところに必ず濃い影ができるように、イタリアにもいろいろな社会問題があり、そればかり考えてもしょうがないから、今は楽しもう!

イタリアで感じたのは、そんな明るさでもあった。

インターネットが一般的になるころには、郵便でやり取りをしていたペンフレンドとは、ひとりをのぞいて縁が切れた。

でもインスタグラムを始めた時、切れていたイタリア人のひとりがメッセージを送ってきた。

家に2度遊びに行ったことがある人も、最近Messengerで話しかけてきて、ひさしぶりに繋がった。

今ではインスタグラムで気軽にコメントを入れたり、動画で声まで聞くことができる。

先日など、カリグラフィーで書いたイタリア語のスペルミスを指摘されてしまった。

人とも土地とも、離れたり、また繋がったりしながら流れは続いていく。

どの方向に流れてもOKと思っていると、自分では思いつかないところに導かれていくかもしれない。

いずれにしても、それは自分と縁の繋がるものなのだ。