ON THE WAY

STAY SALTY ...... travelers on the way

4.1 2021

photographer / writer / traveler Kaori Kawamura

旅に出て、何者でもない自分でいる

Go on a journey and be yourself

どこで読んだのかまったく思い出せないのだけれど、たとえばシチリア島の端の、それこそ対岸はアフリカというような場所まで行って突然、「本当に遠くまで来てしまった」と、ぽつんと一人で立って全身で実感する、というエッセイがあった。

その情景を想像して、自分もその感覚に共鳴してしまったことがある。

言葉もたいしてわからない異国では、どこの出身で、どこの学校を出て、どこの会社でどんな仕事をしているといったラベルみたいなものはいっさい通じない。

そこには自分自身しかいないという、頼りないような、心細いような、なんとも自由な状態。

何者かにならなければいけないような気がする日本を脱出して、旅の一日一日を目の前のことに集中し、ただ生きているのが心地よかったのかもしれないと、昔の旅を振り返ってみて思う。

聖堂の中でぼーっと座っていたり、風にのってくる教会の鐘の音を聴いたり、500年前の建物の中で好きな絵だけを眺めていたりと、そういうときが、自分を何かの枠にはめることなく、自分自身と一致できる時間で、それはまさに「今、ここ」を生きることだった。

1988年春。

大学でヨーロッパ史を学んで数年後、初めての海外旅行でヨーロッパへ行った。

イギリス、スイス、ドイツ、イタリア、スペイン、フランスの6か国を訪ねる1ヶ月の旅。

「地球の歩き方」と「トーマスクックの時刻表」、ユーレイルパスとオープンチケットの航空券を手に、元同僚である友人と2人、完全フリーの旅だった。

友人はツアーで香港に行ったことがあるだけで、二人ともたいして英語ができるわけではない。

それでもあえてフリーで行くことを選んだのは、その前年に先輩女性が格安航空券でヨーロッパを一人で旅した話を聞いたからかもしれない。

子供のころから英語に接する機会があり、アメリカ人と文通をしたこともあったが、まだ日本人が気軽に海外に出ていくことは少ない時代。

ツアーの代金はとても高かったので、外国の写真を見ながら、果たして自分もいつか行くことができるのだろうか、と思っていた。

だから、南回りのシンガポール航空の、延々とたどり着かない空路を経て、ヒースロー空港から乗った電車の窓からロンドンの街並みを見たとき、本当にここはイギリスなのかと、半ば夢のような不思議な感覚だったのを覚えている。

と同時に、これから1ヶ月、友人と2人でやっていけるのかと急に心細くもなった。

今のようにインターネットは無いし、海外を旅する番組も多くはなかったが、「地球の歩き方」を片手にもつ日本人バックパッカーは増えていた。

「地球の歩き方」を持っている=日本人、と知られるようになってきて、道端でこのガイドブックを開くと狙われやすいから気をつけろと言われていた。

どういうルートで国や町を回るか、最初に大まかに決めたものの、トーマスクックの時刻表を見ながら、乗り換え駅や、乗り換え時間は大丈夫かなど、その都度調べる。

行く方向が決まらなくて、ミュンヘン駅構内で「どっちの国に行こうか」と迷ったこともあったが、あとから思うと贅沢な話だ。

夜行にも何度か乗って、寝台ではなく普通のコンパートメントの椅子を引き出してベッドにし、ドアのカーテンを閉めて寝たこともあった(夜中に乗ってきた人がドアを開けるので落ち着かなかったが)。

新しい町に着いたらインフォメーションで宿を紹介してもらうか、「歩き方」を見て安ホテルに電話して予約する。

なかなか決まらないと不安になるが、決まったらホっとして急に元気になり、町歩きを始められた。

緊張や不安も多い反面、楽しい出会いや偶然もある。

同じようにフリーで旅する日本人と列車の中で出会えば、あの国のあの街はどうだったとか、あそこの美術館には誰それの絵があるとか、いろいろ情報交換をして、そのまま一緒にペンションに泊まったこともあった。

スイスでホテルへの道に迷っていたら、駐在されている日本人のご家族に声をかけられ、お宅へお茶に呼ばれたこともある。

ユーロはまだ先のことで、国ごとに通過が違うから、いくら両替していかにうまく使い切るか、頭を使わないといけなかった。

情報は、頑張ってカタコトの外国語で人に聞いたり、足を使って取りに行くしかない。

大変なことも多かったが、それらの面倒なすべてが身に染み込んで、宝物のような体験になった。

この最初の旅がきっかけとなり、しばらくしてイタリア語の勉強を始め、その後は一人でイタリアをメインに出かけるようになった。

初めてのイタリア一人旅は、複数のペンフレンドを訪ねる旅で、また別の緊張やさまざまな体験をする。

そうしてすこしづつ外国にいることに慣れていくと、あの「何者でもない感覚」も薄れてくる。

最後に国際線に乗ったのは2003年12月のオーストリア行き。

それ以来、海外には行っていない。

2020年の10月に19年ぶりにイタリアとパリに行く予定だったが、それも無くなった。

外国に行かない間、私は地に足をつけた”ちゃんとした社会人”になろうとしていた。

けれども年月を重ねた今、自分の本質から目をそらせて社会の枠組みの中にうまく自分を合わせることが、地に足をつけることではないと分かっている。

大切なのは、肩書きやキャリアといったラベルを取り払って、どこか遠くの土地に一人で立った時にも、無条件で自分は存在に値する人間だと笑って思えることだった。

それでも社会の中にいると時々、外側を意識してラベルを貼ろうとする自分がいる。

だからまた飛行機に乗って遠いところへ行き、風に運ばれてくる教会の鐘の音をぼんやり聞きたいなぁと思う。

photographs and text - Kaori Kawamura

ON THE WAY

STAY SALTY ...... travelers on the way

3.1 2021

coordinator / travel agent / journalist / traveler Kaori Sakurada

人はなぜ旅をするのか、私はなぜ旅に出たいのか?

Why do people travel, and why do I want to travel?

世界中に旅好きがいる、旅を考えるだけでワクワクする人も多いだろう。私もその1人。

日本に住んでいた頃、私の有給休暇はほとんどダイビングに費やされていた。

楽しむ為の休暇、沖縄を始め目指す先は常に南の島だった。

イタリアに住むようになってからダイビングをしなくなり、旅の仕方が全く変わった。

年齢的なこともあるのだろうけど、「楽しむ」から「味わう」という感じになったように思える。

すごく曖昧な表現だけれども。

因みに私の場合、「一時帰国」は旅でもないし、休暇でもない。

旅はどこから始まるのだろう?予定を立てる時点で旅が始まるという方も多いし、それも然り。

ただ私の場合、行き先が決まったらホテルや飛行機のチケットなどの手配は全て相方に任せてしまう。

大抵滞在方の旅行になるけれど、移動がある場合は「どこの街に何泊したい」と言うリクエストを伝え、後は彼に丸投げしてしまうことが多い。

では私は何をするか?

私の旅は「食」から始まる。

旅の入り口はいつも「食」。

つまり、その国、土地、町の伝統料理を調べるところがスタート地点となる。

日本が、そして私の住んでいるイタリアがそうであるように、同じ国でも町が変われば調理法が変わるし、そもそも食材が違うことも多い。

そして国自体が初めてならば、私の興味はどんどん膨らんでいく。

味の想像が付きやすい料理から全くできないものまで、色々出てくる画像と説明を見ながら想像力を膨らませていく。

この時点で完全に私の旅は始まっていると言うことだ。

何故「食」からなのかと言うと、理由は2つある。1つは「食」は美術館に展示されている過去の物ではなく、今現在の生きている文化だから。2番目の理由は、胃袋が満たされるとその国が好きになるからだ。

伝統料理をチェックし、現地後でなんと言うかを調べて書き留め、次に美味しそうなレストランを探し始める。

大まかに町の名前を入れて検索を始めると、大抵どなたかが書かれたブログなどが出てきて、メモを取りながらひたすら読みまくる。

そしてこの時間が結構楽しい。

初めてベオグラードを訪れた時には「カイマック」と言う白いチーズとそれを使った「カラジョルジェヴァ」と言う肉料理を食べなくてはいけないし、念願のモン・サン・ミッシェルはオムレツと牡蠣しか頭になかったのに、調べたら子羊がとても美味しい事を学んだ。

勿論味覚には個人差があるし、噂が先走りしてがっかりと言うケースもある。

実際、モン・サン・ミッシェルのオムレツはたいしたことがなく、子羊はその何倍も美味しかった。

その後、一応簡単な歴史背景を頭に入れておく。

そして最後に訪れるべき観光スポットや遺跡などを調べる。

これで準備万端。

そうそう、絶対に外せない美術館などは予約を入れておくのは忘れない。

予約なしでは入れない所もあるので、その辺は抜かりなく。

昔航空会社勤務だった為、パッキングはお手の物。

イタリア国内、もしくはヨーロッパ内の1週間くらいの旅行であれば手荷物だけで出かけることが多い。

ブランド物の買い物には興味を失って随分経つし、荷物は最小限で大丈夫だと言うことも学んだ。

少し前までは必ず一眼レフを持ち歩いていたけれど、今ではi phoneがあれば事足りてしまう。

大好きだった写真、近年は少し熱も冷めているからさらに荷物が少なくなった。

のんびりと旅をしたいと思いながら、そこは無意識に日本人の血が騒ぐらしい。

一応その日の予定を私が決めて、計画的に動こうとしてしまう。

ダラダラとしている相方に「早くしないと」と急かしている私。

その度に「休暇なのに、旅行なのになぜ急ぐ必要があるのか」と窘められている。

「だって、行きたいところが閉まってしまう・・・」という私に、「今日閉まっていたら、明日行けば良いよ」とのんびりしているのはイタリア人だからなのか、彼の性格なのか?そうだった、落ち着け、落ち着け、ゆっくり歩こう、その為の旅だから。

食べたい物は大抵全て制覇できている。

現地に友人がいることも多く、そうなると旅が断然広がっていく。

地元の知り合いは見えない世界へ連れて行ってくれるから有難い。

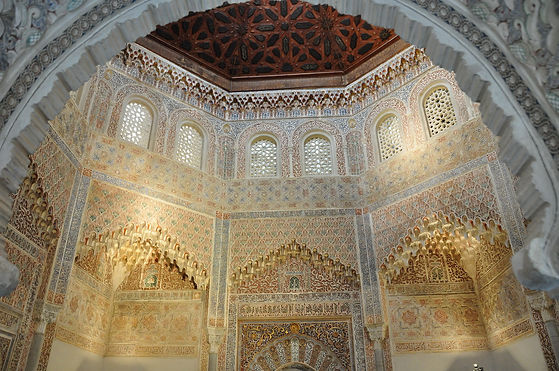

イタリアもチーズ大国であるけれど、フランスのチーズ屋さんへ足を運べば「負けた」と思うし、アラブの影響の残るシチリアに住んでいてもアンダルシアへ行けば比べ物にならない程アラブ建築が良い状態で保たれているのを目にする。

そうか、シチリアのアラブ統治は200年弱だったけれどこちらは700年だものね、と納得できる。

その割にアラブの食文化は残っていないなぁとか、そういう発見も楽しい。

私はなぜ旅に出たいのだろう?冒頭に「味わう」と書いたけれど、一体何を?

「朱に染まれば赤くなる」。

そして朱色に入ると赤は見えなくなってしまう。

まるで見えない空気に包まれているように、見えない朱色の中で生活を続ける自分がいる。

そして知らないうちに自分の軸がぶれる事がある。

だから時々日常を俯瞰で見る必要があるのではないか?

旅に出て少し遠くから眺めると、自分がどんな朱色に染まっていたのかが見えてくる。

日常を離れてその国の料理を、雰囲気を、人々の優しさを味わう。

それと同時に俯瞰で見直した、ちょっとそこに置いてきた日常も同時に味わえる。

だから私は旅に出たくなるのかもしれない。

photographs and text - Kaori Sakurada

ON THE WAY

STAY SALTY ...... travelers on the way

1.3 2021

fragrance adviser / writer / traveler aco

旅に出よう

私の旅に

Let's go on a journey.

My journey.

「あの時旅してよかったよね」

先日、約8年ぶりに再会した旅友だちと交わした会話。

お互いに自然と口に出たこの言葉は、私たちが出会ったバンコクの安宿、カンボジアのでこぼこ道、水より安いビールと屋台飯を毎晩食べていたあの頃へと私をタイムスリップさせた。

私の人生に旅は欠かせない。

振り返ると、ヨーロッパ一人旅からはじまり、東南アジア、アフリカ、アメリカを旅した学生時代を経て、今度は留学で1年間イギリスに住むことになり、社会人になると海外出張でアジアを中心に色んな国を訪れた。

思えば10年以上毎年必ずどこか海外を旅していたことになる。そんな生活が当たり前になっていたので、今回のコロナによる外出、渡航自粛は想像以上に心理的なダメージが大きい。

パッキングをして、空港に向かい、飛行機に乗る。

あの離陸の瞬間ったらもう!

誰も私のことを知らない土地を、異邦人さながらさまよい歩く時の高揚感。

そうした旅のわくわく要素は、なくなると途端に恋しくなるものだ。

そして、「外の空気を吸う」ことは、私にとって定期的に必要というより、必須の行事だとわかった。

はじめて訪れたのはフランス。

海外文通で知り合ったフランス人の女の子と再会するためだ。彼女の家族みんなが温かく迎えてくれた日々は、今思い出しても思わず笑みがこぼれてしまう。

その時はまだ、大きなスーツケースを抱えた旅人、というよりも「普通の観光客」といった感じだった。

しかし、2回目のフランスの旅で、その大きなスーツケースを盗難されたのを機に、私はもっとワイルドな旅人に変化した。

フランス到着2日目にして姿を消したスーツケースの中には、現地で着ようと思っていたお気に入りの服、自分の肌や髪に合った化粧水やシャンプー(硬水、乾燥のWパンチが激しいヨーロッパでは体質に合うコスメを探すのは大変!)、友人たちに渡そうと用意したお土産...思い入れのある、あらゆるお気に入りが詰まっていた。

だけど、それらはもうない。

戻ってくることも望めなかった。

あまりにもショックすぎて、逆に笑ったりして平気なふりをしていたが、夜になると「あぁ、あれもこれもないのか」と、愛着のあったモノたちが浮かんでは消えていった。

しかし、この旅を通してモノへの執着がストンと消えたのも事実。

そして、次の目的地を東南アジアに定めると、

関西人気質が爆発したのか「取れるもんなら取ってみぃ!」といわんばかりに、100円ショップで必要最低限のモノだけを揃え、「足りなくなったら現地でなんとかする」発想に切り替えた。

フランスの滞在期間の倍になる旅なのに、荷物はバックパック1つと半分以下にまとまった。

フランスをはじめ、洗練されたヨーロッパの街並みや建築が好きな私にとって、東南アジアはまさに冒険の連続だった。

日本で予約していたゲストハウスに空港からタクシーで向かうも、何度探しても見つからず「ここにはないよ」と運転手もあきらめ、全く知らない道端にポツンと降ろされてしまった。

スマホはある。でも、電波はない。

どうしよう。

右も左も全くわからない。

タイ語ももちろん、わからない。

途方に暮れても日が暮れるだけ。

「何とかしなくちゃ」そして、頭の片隅にあったバックパッカーがたくさんいる街、あそこに行こう!と思い立った。

「カオサン」知っているのは、この4文字だけ。

バイクタクシーのおっちゃんを捕まえ、カオサンを連呼する私。

通じたのかどうかもわからなかったけど、とりあえずバイクの後ろに乗る。

「ちゃんと捕まって!」とおそらくタイ語で言いながら、おもいっきり密着させようと目論むおっちゃん。

「セクハラじじぃめ」と文句を放ちたいが、今はカオサンに行くことで頭がいっぱい。

激しいスコールが降り出すと、「自分はいいから」と私に合羽を着せてくれたおっちゃん。

「くそぉ、優しいじゃないか」と憎めなくなる私。

そして、ようやく着いたカオサンは、それまで通ってきたどのエリアよりもフリーダムでまさにカオスに映った。

ここはタイだけど、欧米人もアジア人も同じぐらいいるし、露店が立ち並びどこもかしこもパーティーをしているような盛り上がり。

とりあえず今晩の寝床を確保しようと、行き当たりばったりで宿を探す。

たどり着いたのは、いかにも日本らしい名前をしたホステル。

初日からタイの洗礼を受けた私は、もう何が何だかわからず、とりあえず横になって休みたかった。

だから、南京虫が出るとか、部屋が汚いとか、シャワーの水圧が弱いなんて噂がある所でも、もうお構いなしだ。

スーツケースを盗難され執着心がなくなったのがフランスなら、タイは「計画性」といった秩序や「こうすべき」という思い込みがなくなった場所だ。

もう「なんでもござれ」といい意味でこだわりがなくなり、「なんでもかかって来い」と肝が座った場所でもある。

次の日はバンコクを観光して、ラオスーベトナムーカンボジアの順で旅をしようと思っていた。

しかし、同じドミトリーに泊まっていた、その日はじめて知り合った旅人が「明日、カンボジアに行く予定なんだ」というと、意気投合し一緒にいくことに。

この旅人こそ、冒頭で話した8年ぶりに再会した旅友だちである。

ノリの良さと苗字が同じということで「なんか合う」と感じたのだ。

その後の道中も、ATMからお金が引き出せなくなったり、

カンボジアでひどい下痢に苦しんだり、

ベトナムーラオスの山越え夜行バスでトイレに困ったり、

色んなトラブルがあったけど、

毎日が刺激に溢れていて心から「楽しい!」と思えた旅になった。

なんというか、「生きてる」って実感できたのだ。

進学、就職を経て生活に、人生に、自分に必死だった私は、すっかりこの「生きてる」感覚を忘れていた。

「あの時と今は違うから」と否定することもあった。

だけど、今年からフリーの物書きとして、また香水クリエイターとして、なんの後ろ盾もない「素の自分」で生きる決心をしてから、あの時の「生きてる」を味わうことの大切さを痛感している。

会社員を辞め、そして今までの自分の「ねばならない」呪縛を解放し、人生を楽しむことに集中しよう。

それを許す。

MUSTからWANTに舵を切った私は、旅のわくわくを新たに楽しんでいる。

実は、今も旅先のホテルから書いているのだが、国内でも旅はやっぱりいい。

いつもと違う場所で過ごす日々は、自分の中の1+1=2が通用しない。

だからこそ、楽しい。

自分の価値観が時に強制的に変化をうながされ、概念の大きな断捨離を引き起こす旅。

そして、研ぎ澄まされた新しい目線で世界を見る。

このプロセスが短期間で繰り返される旅は、時に過酷だが、必ず自分の糧になる。

そうさせようと旅人たちは、夢中になって旅をつづける。

「あの時旅してよかったよね」

うん。心からそう思う。

飛び出した先に待っている未知なる世界は、いつも私を魅了して止まない。

人生の新しいステージを切り開いたばかりの私は、歩んできた旅の道のりを思い出しながら、また次なる目的地へと旅をはじめる。

旅友だちとの再会もここで旅について執筆することも、すべてが「行き当たりばっちり」に思える。

この先も前へ進もう。

私の旅をつづけよう。

photographs and text - aco

ON THE WAY

STAY SALTY ...... travelers on the way

12.1 2020

photographer / writer / traveler Hinata Yoshioka

Hinata Yoshioka

終わらない

旅のはじまり

The Beginning of a Never-Ending Journey

私はいつから、旅をはじめたのだろう。

遠い記憶を辿ってみると、「ある日のある人の言葉」にたどり着いた。

と言ってもそれは特になんの変哲もない高校の美術教師の、およそ教師らしからぬ自由なひとことだったのだけど。

「ひとり旅、やってみなよ」

美術の授業中なのに、突如として自分のこれまでの旅を朗々と語り出した先生。

青春18切符を使って鈍行で行けるところまで電車を乗り継いで行く旅の面白さを、課題そっちのけで熱弁していた。

高校に入って間もなくの頃の自分にとって、親から離れてひとりで旅をするという選択肢を目の前にポンと置かれて、そんなことって出来るんだとびっくりしながら話に聞き入っていた記憶がある。

それから思い立ってすぐ、夏休みにひとり旅を企画してみた。

沖縄本島への船の旅だった。

当時はお金もない上、時間をかけてのんびり行くことがきっとひとり旅のステイタスなんだろうと感じ取った私は、大阪から二泊三日のフェリー旅を選んでみた。

沖縄は文化的にとても興味があった場所で、当時沖縄の音楽にハマっていた私にとってはうってつけの旅先だった。

そして。

初めてたどり着いたその場所は、ある意味で日本ではなく「OKINAWA」だった。

湿気た重だるい空気に、降りそそぐ南国の強い日差し。

時間軸がずれているかのような古い市場の空間では、レコード感たっぷりの沖縄民謡がひたすらループされている。

暑さと異次元感でとろけそうになっている身体を引き連れつつ、どこか遠くと繋がった意識のままでそこら近辺を漂い歩いてみる。

何とか現実を保とうと頑張ってはみるものの、もう諦めなさいなイヤサッサーと言わんばかりのウチナーグルーブにいつの間にか巻き取られてしまっていた。

道路では迷彩模様の米軍車が頻繁に行き交い、のんびり走るバスの車窓には走れど走れど途切れないフェンスがひたすら流れ過ぎていく。コンクリートのボロくて低い建物にペンキで直書きされた横文字の店名、剥き出しの露天の前では店番をしているオバーが座って短いタバコをふかしている。明らかにそこは、私が知っている日本ではなかった。

とても人見知りの感はあるのに、どこか人懐っこい沖縄の人たち。道を歩いていたら突然後ろから声をかけられたことがあった。

「あんたの髪、きれいねー」

振り返ると、にこにこしながら歩いてくるオバーがいた。進行方向が同じだった私たちは、まるで前からの知り合いのように会話をしながらそのままゆっくりと道を歩いていく。

「私も昔は髪を伸ばしていたんだけど、もう今はこんなだよ。あんたの髪がうらやましいさー」

「そうなんだ、どのくらい伸ばしていたの?」

「腰の下まであったよー、長くしていたよ」

ずっと喋り続けながら気がつくと街外れの大通りまで来ていて、そこで目的地が別方向になった私たちは、まるでいつもそうしているかのようにバイバイと手を振って別れた。

じっくりとその場を感じる時間がある、まるで溶け込むほどに…

それが私にとっての「ひとり旅」だった。

初めてのひとり旅以来、私には旅ぐせがついてしまった。一度行ったらもう止められないのだ。それは未知の世界の広がりに心を震わせる喜びであると共に、帰る家を見失ってしまったようなどこか寂しいことでもあった。

今までに旅をしてきた国を数えてみると、もう50カ国近くなっている。そのほとんどが船旅での短期滞在という形ではあるのだけれど。ピースボートという船で世界一周へと2回のチャレンジ、2回と言えども経路は違うのでとにかく沢山の国へと足を運んだ。

船旅の良さは言い尽くしがたい。

まず言えるのは、とにかく移動が楽だということ。

自分の部屋があって、荷物を毎回まとめたり運んだりすることもなく、日常のような生活を続けながら朝起きると次の国に着いているという驚き。

デッキから外を眺めると、昨日までは摩天楼だったのに今日は砂漠!みたいな突拍子もない面白さがある。

若いうちは荷物を背負って苦労しながら自力で旅するぞ!みたいな所にエネルギーを費やしていたけど、もう最近は疲れるのも早くなってきたのでその辺は手を抜きたいというのが本音だ。

だけどそれだけが理由でもなく、船には他にも楽しみがたっぷりある。

例えばデッキからの景色、イルカやクジラ達といった生き物に出会ったり、ジャングルに架かる大きな虹、流氷やオーロラまで、とにかく沢山の感動に出会えるのが船のデッキなのだ。ただの移動手段や宿泊場所ではなく、船の移動もまた旅そのものといったところ。

実際に私はこれら全てをデッキでリアルに体験した。

船旅が最高!とは言え、私は荷物を持っての移動旅を完全に止めてしまった訳ではない。

勿論いまだにウロウロするのは好きだ。

バスや飛行機を乗り継ぎながら国内移動もしている。

どうやったらお金をかけずに長旅ができるかを考えた挙句、そうだ、リゾバがいいはず!と、この歳になってリゾバをやってみたのが2年前。

熊本の古い温泉街で2ヶ月間、旅館で働きながら休憩時間に毎日あちこちの温泉をハシゴして巡った。

勤務先の温泉も入れると、2ヶ月間で100回は温泉に入ったと思う。

これも自分の中では長い旅に出かけているようなものだった。

一度に旅する期間は、最長で2ヶ月。

ハワイ島とセブ島の滞在はどちらとも長期戦だった。

戦いと言ったのも自分にとっては結構ことば通りで、移住するきっかけを見つけることを目的に頑張って滞在していたのがこの2箇所。

だけど人生そんなにうまくいくものではない。

というか、私の覚悟が足りなかっただけなのかも知れないけれども、どちらもが成功せぬままに終わってしまった。

実は沖縄へは、過去12年間住んでいたことがある。

それは21歳の時に旅に出かけたまま一年間住み着いたのがことの始まりで、その後も気がつけば八重山諸島の西表島に6年、その後は沖縄本島で6年といった具合で導かれるままの移住だった。

私の移動はほぼ、ご縁に始まりご縁に終わる。

今でも沖縄は大好きだけど、ハワイ島に出会ってからはそちらに意識が持って行かれてしまっている。どうやら私は、大自然があるスピリチュアルな場所に引き寄せられるようだ。地元の神戸にこのまま住むのも悪くないと思えたけど、やっぱり自然のエネルギーがもっと強い所でないと自分の本領が発揮しにくいというか、違う所にチャンネルが合ってしまいザラつくということが分かってきた。

いつの間にか旅を越えて、生活の話になってしまった。どこからが旅でどこからが生活なんだと聞かれると、もはや混在してしまってどう答えていいものやら分からないのが正直な所だけれど。

生活があってはじめて旅があり、帰る場所があるからこそ旅をめいっぱい楽しめるということを最近は感じている。

どういうことかというと、生活とか帰る場所というのは実際の場所や空間だけではなくて、仲間や家族、自分を受け入れてくれるものがある場所、ということを意味している。

旅先で楽しい時間を過ごしている時でも、ふとした瞬間に、自分には何も待っていてくれるものが無いという寂しさに囚われることがあった。

それは帰る場所がどこにも無いということを意味していた。

そうなると旅はただの放浪でしかなく、ゴールもなくあてのない旅はどこか悲しみを伴うという事に気付いたのだ。

旅に出るなら、しっかりと生活基盤を築いてから。

ようやくそう思うようになったのが最近で、旅することばかり考えて日々を適当にしたり友達やネットワークづくりをおこたったりということをせず、丁寧に暮らそうと思いながら少しずつその土台を築き始めている。

そう、帰りたいと思える場所がちゃんと世界のどこかに存在するように。

と、言いつつも。

この先には、もっと新しい生き方があるのではないかとも考えている。

一箇所だけに定住しなくても、家族や友人とずっと一緒にいなくても、あちこちへと移動しながらでも…必要な時に必要な場所にいたり、必要な人といたりすることが可能であれば、それでいいのではないかということ。

ひとりひとりに自立した自分の生活とスペースがあり、だけど時には家族といたりパートナーといたりする時間もある感じ。

お互いのスペースに出たり入ったりしつつ、またはコミュニティーのような居場所を持ったりするなど、自由な生き方の選択肢はこれからどんどんと新しい方向へと広がっていくような気がしている。

そして。

旅は、相変わらず生きる刺激を与えてくれるものとして、また自分自身の中身をスッキリ整理したり、爽やかな風を流し込んだりしてくれるものとして存在し続けて欲しい。

新鮮な驚きや出会い、それらはいつも輝きとなって私の中にキラキラと流れ込んでくる。

もちろんそれは旅でしか得られないものではないけれども、その大きなひとつとして、またはワクワクする素敵な生き方として、旅という異空間をいつまでも持ち続けていけたらと思っている。

photographs and text - Hinata Yoshioka

therapist / writer / traveler 倉光寿美子

Sumiko Kuramitsu

ON THE WAY

STAY SALTY ...... travelers on the way

11.1 2020

旅の途中、飛行機の中でちょっと泣く

Crying a little on the plane during the trip.

飛行機の中で泣くという経験をよくする。

初めて泣いたのは、北海道から東京へお嫁に行った時。

大好きな人との新生活の始まりは嬉しかったけれど、

生まれ育ち、10年の社会人生活を送った大地を離れる時にはセンチメンタルになった。

飛行機の最前列で涙がポロポロ落ちてきてしまうのを、

隣の伴りょは気づいていなかったけれど、

向かいに座っていたキャビンアテンダントさんが目で

「大丈夫?」と気遣ってくれたのを覚えている。

東京に住んでいた16年間、旅は沢山した。

本当に沢山。

年に2回は最低、

10回くらい海外に飛んだ年もあったかもしれない。

この時期、

出かけた先から日本に帰る飛行機でちょっと泣いた。

翌日からまた戦いの日々が始まるのかと思うと、

辛くて涙ぐんだ。

正確にいうと、泣いちゃうと決意が揺らぎそうで

ぐっとこらえた。

東京での日々は、

元夫が持っていた小さな会社の経営の一部を担っていて、

生活のほとんどを仕事に費やしていたから、

海外にいるひと時は貴重な休憩時間だったのだ。

今考えるとあの頃の旅は、勿体無いとしか言いようがない。

旅立つ前の晩は徹夜して不在中の仕事を片付け、

朝方、出発ギリギリに現地の気温を訪ねて、

スーツケースに荷物を詰めこんだ。

旅のプランは休暇の場合は元夫に、

社員旅行や仕事の場合は社員にお任せ。

飛行機の中で死んだように眠り、

現地ではただプランに従って動いた。

そんな感じだったから正直、よく覚えていない国も多い。

セラピストとなった今ならば

興味津々でじっくり滞在したいと思える、

いわゆるパワースポットと呼ばれる地にも

沢山行っていたのだ。

本当に勿体無い。

離婚し、仕事も辞めて、

アルゼンチン、ブエノスアイレスに住み始めて6年。

日本からみると地球の真裏、

時差12時間、季節も真逆の南米の地だ。

今のわたしは、日本に向かう飛行機で泣く。

またすぐに戻ってくることがわかっていても、

南米の地を飛行機が離れる瞬間にキュンとなる。

我慢しないで、えーんと泣く。

アルゼンチンのエネルギッシュな大地と、

青い空に魅せられている。

力強い生命感溢れる空気が元気をくれる。

アーティストに優しい文化と、

そしてアルゼンチンタンゴの聖地であるこの街が好き。

ここに住む理由の一つは、

本場のタンゴを生活の一部として生きることが、

この街ならば容易いからでもある。

人々は愛情深く距離感が近くて、温かみがある。

通常、人々の挨拶は抱擁とキスなので、

一度それに慣れてしまうと、

その心地よさから離れることは容易ではない。

人肌恋しいという感覚を植え付けられてしまうのだ。

街歩きの楽しさもわたしを魅了している。

ブエノスアイレスの街は南米のパリといわれ、

歴史ある建築物が並び、緑と花と街角アートがそれを彩る。

アルゼンチンは政治経済、治安においては決して安心、

安全な国ではないけれど、

わたしの心はここにいると何か温かいものに抱かれているという感覚があって、

自由であって、そして安心していられる。

しかし残念なことに、

その感覚はこの地を離れるとふっと消えてしまうのだ。

だから日本にいる間は、

とても寒くて寂しい気持ちになる。

「日本のことは恋しくないの?」

とアルゼンチン人からよく聞かれるが、答えは「NO」だ。

日本が嫌いとかそういうことではない。

日本はわたしの内側にあるのだ。

日本の風景も空気感も文化も伝統も、

いつでも、ここ、わたし自身の中にある気がしている。

だから乖離している気がしなくて、

日本を恋しいと思う感覚が湧かない。

ブエノスアイレスに住み始めた頃は、

「どうかわたしをこの国の子にしてください」

とアルゼンチン原産の木、オンブーの幹に

額をつけてお願いしていたものだが、

今は、アルゼンチンに住む日本人という自分が

最も自分らしいと感じている。

アルゼンチンに住む日本人のわたしは、

今年もまた日本に里帰りする。

日本に向かう飛行機の中で、きっとまた、えーんと泣く。

photographs and text - Sumiko Kuramitsu

ON THE WAY

STAY SALTY ...... travelers on the way

10.3 2020

traveler / nomad worker / photographer Michi

Michi

ポートレイトと

ノマドと旅と。

Portraits, nomads, and travel.

“旅で出会ったあの人の顔”

そこでしか見る事が出来ない自然や美しい街並み、アートや音楽に、美味しい食事。

旅の醍醐味はたくさんあり、どれも大好きです。その中で私がこれまで訪れた場所を思い出す時、頭に浮かぶのはいつもそこで出会った人々。

それなのに悲しいかな。顔って時間と共に忘れてしまうもので..。

旅で出会った人達の顔をいつまでも忘れないように写真に残したいと思ったのが旅をしながらポートレイト写真を撮り始めたきっかけでした。

この人、気になる!と直感で感じたら、言語の壁で難しい時もあるけれど、写真を撮る前は5分、10分でも、基本的には雑談をさせてもらうようしています。

「コインを投げて表が出たのでここに1人、テント暮らしをすると決めて20年。最近はちょっぴり寂しくなってきた。」と話してくれたスペインの自由を愛する人。

「チベットの友達に会いに行って、みんながどうしているか、暮らしは大丈夫なのか、この目で確かめたい。」と話してくれたインド、ラダックの95歳の僧侶。

「来てくれてありがとう。またおいで。」と何度も手を握ってくれた美しい藍染の民族服を着たベトナムのおばあちゃん。

体調を崩した時、スペシャルハーブティを調合して飲ませてくれ、「中東やフランスの影響が強いけどここはやっぱりアフリカなんだよ。アフリカの自然が助けてくれる。」と話してくれたモロッコの友達。

イスラム教の断食、ラマダン終了後、「お祝い事だから食べな食べな!」と食べていた軽食をお裾分けしてくれたバングラデシュのお兄さんたち。

ストリートパフォーマンスを行う為、世界中からバスカーがやってくるオーストラリア。都会の喧騒の中、静かにヒーリングミュージックを奏で、立ち止まる人々と交流していたバスカー。

住んでいたアパートの下で実家を出る花嫁を盛大に送り出す為オーケストラの一員として演奏していたネパール、笛奏者のシャイで美しい女の子。

そこに暮らす人々、色んな思いでその地を旅する旅人たち。彼らの話を聞きながら、写真を撮らせてもらうのはいつでもワクワクします。

数日だけの短い旅行でも、無期限の長期旅でも、知らない土地で、出会った事のない人に出会う事は、いつも私に新しい世界を教えてくれます。

時にはショッキングともいえる慣習があったり、ハプニングがあったりします。

新しい場所に行く時はいつも「危ない事ないかな。友達出来るかな。素敵な旅になるかな。」と不安になります。

でもその地を離れる時、「出たくなーい」となるのは、そこで出会った人達のおかげです。

ホームって場所じゃなく、気持ちなんだなぁと痛感します。

“デジタルノマドとして無期限の旅に出る”

無期限で旅に出る前の数年、ベンチャー企業で会社勤務をしていました。仕事の傍ら、趣味の写真で少しずつ撮影の依頼も頂くようになりました。でもどうしてもまた旅に出たい思いが募りに募っていきます。

「仕事を続けながら、旅をさせてほしい」と思いきって切り出した時「みーちゃん(私の会社でのあだ名)らしいよ。行っておいで!」と背中を押してくれた会社のボス。気持ち良く受け入れてくれた同僚たち。みんなのおかげで数ヶ月後、日本を出発。無期限の旅を始めました。

デジタルノマドサラリーマン(ウーマン)として、仕事しながら旅を続ける事で、これまで以上に行く土地土地の暮らしぶりを見せてもらえている気がします。

停電でインターネットが切断して、自家発電しているカフェを慌てて探し歩いたり。

滞在先にあるシェアオフィスを使ってみて、どんな職種の、どんな人が来ているのか覗いてみたり。

アパートを借りてみたら、近所に凶暴な野良犬がたくさんいて、半ベソかきながら、死に物狂いで家に帰ったり。

近所にあるスポーツジムやサウナに通ってみたら、いつも来るマダムが愉快過ぎたり。

公園でやってる太極拳に飛び入り参加してみたり。

ヨガのレッスンに通ってみたら、知らなかった自分の身体に気づいたり。

初めて見る食材で自炊してみたり。

日本では免許がないけれど、海外では車の国際免許で乗れちゃうバイクで数日間旅に出たり。

そして50代、60代でバックパック1つで旅する旅人にもたくさん出会い、旅をするのに遅すぎるなんて事まるでないなと勇気をもらったり。

旅に出たいけど、忙しくて行けない人、色々な事情があって今は動けない人、たくさんいると思います。そんなみなさんに私の旅の記録が、いつか来る旅のヒントになったり、刺激になったら嬉しい限りです。

思いきってComfort zoneを飛び出した先にあったもの、これからも発信していきたいと思います。

photographs and text - Michi

STAY SALTY ...... travelers on the way

9.4 2020

writer / traveler Mana(まな)

Mana

ON THE WAY

桃の味、

ローマの夕陽

Flavor of Peaches,

Sunset in Rome

旅は人生の縮図なのかもしれない。

始まって、味わって、幕がおりて。

それを繰り返すうちに、「生きるコツを掴めた」

ちょっとだけそんな気がしている。

初めて飛行機に乗ったのは、生後6ヶ月の頃だった。

父の転勤に合わせて、

母とともにニューヨークへと向かった。

その時すでに、

「旅」する人生が始まっていたように

今ふりかえると思う。

いや、旅行会社で働く父、海外旅行好きな

祖父母と母のもとに生まれた瞬間から

もうそれは決まっていたことなのかもしれない。

旅を愉しむことが、

わたしの人生の軸になるということが。

「愉しむこと」。

それはようやく最近できるようになってきたことだ。

過去にモヤモヤしたり、

未来にソワソワしたりして、

今目の前にあるものを味わうことなどせず、

これまでずっと過ごしてきた。

例えば、桃。

まんまるい桃が目の前にある時、

ただ切って、器に盛って、口に運ぶ。

そんな調子だった。

グラデーションのあるピンク色も

ふんわりとした甘い香りも

柔らかな肌ざわりも

包丁をいれた時の弾ける音も

口いっぱいに広がるみずみずしさも

あの儚い味わいも

全部ないことにしていた。

ところが、旅をかさねている間に

人生の真ん中にある「味わう」ことが

ずいぶんと上手になっていた。

日程が決まっている「旅」。

その中では、時間に限りがあることを

意識せざるおえない。

「終わり」も何度も経験してきた。

深呼吸するように、

存分にきらめくひと時を身体に取り入れなくちゃと

旅のすべてを惜しむようになったのは、

きっとそのせいだろう。

そんな歴史ある街で、惚れ惚れとしたのが夕陽だった。

ホテルの近くで見つけたスポットへ

毎日同じ時刻に出向いた。

古い街並みに映える夕陽と

ローマの夕暮れ時の空気に心をあずけた。

日常の不安も忘れ、

観光地をめぐらなくちゃとセカセカすることもなく、

ぼんやりと空を眺めていた。幸せなひと時だった。

見つけたと書いたけれど、

実はそこは誰もが知っている舞台。

映画『ローマの休日』(1953年)で

オードリー・ヘップバーン演じるアン王女が

ジェラートを食べるシーンで有名なあのスペイン階段だ。

その階段の上から、スペイン広場と夕陽を愛でた時間は

今も心に優しく刻まれている。

3泊でローマに滞在したことがあった。

2017年の終わりのこと。

ローマといえば、観光名所の宝庫だ。

コロッセオ、フォロ・ロマーノ、

真実の口、トレヴィの泉、サンタンジェロ城、

ナヴォーナ広場、サン・ピエトロ大聖堂、

ヴァチカン美術館、システィーナ礼拝堂などがある。

8月の終わりのある夕方、外のベンチに座っていた。

都内でもお気に入りの、洗練された空間が広がる場所だ。

夏はこの時間帯から夜までの風が気持ちよくて、

外でついぼんやりと過ごしたくなってしまう。

ふと見上げた空は、少しずつ桃色に色付き始めていた。

高くそびえるビルの横を飛行機が通る。

るんと音楽を奏でるように、心が踊ったのがわかった。

きっとまた旅に出かけられる日が来るだろう。

それまでの間、旅が教えてくれた

生きるコツを心の支えに

日々を過ごそうと想う。

秋のそれに変わってしまう前の迫力ある

真っ白な雲を目に焼きつけたり

帰り道にお花屋さんに寄って

とびっきりの一輪を選んでみたり

黄昏時にたそがれてみたり

隣にいる家族の匂いをくんくんかいでみたり

もうすぐ旬が終わってしまう桃を

五感で味わい尽くしたりしながら。

photographs and text - Mana